Die Geschichte Adldorfs bis 1989 in 250 Bildern und Dokumenten

Link zu Adldorf heute

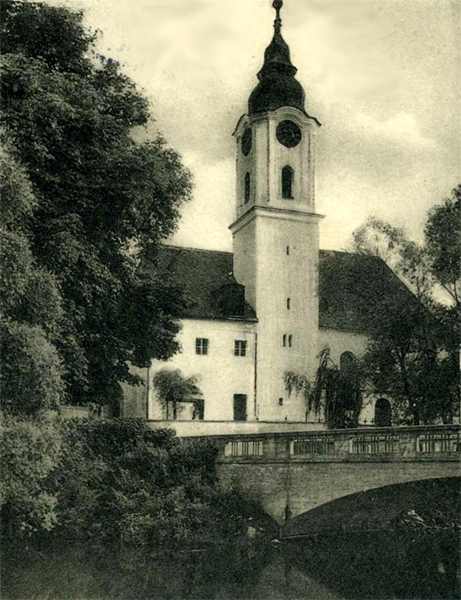

Fotografien der Adldorfer Hofmarks- und Schlosskirche

Die Adldorfer Schule

Die Adldorfer Maschinenfabrik Josef Wasmaier

Adldorf auf Glasplatten: Steindl fotografierte Adldorf in den 1920ern.

Die ersten Bauern in Adldorf siedelten hier bereits um 5000 vor Christus (Jungsteinzeit).

Das bezeugen diese drei 1993 im Kreuzacker ausgegrabenen Steinbeile.

Gefunden wurden sie an der östlichen Hauswand von Haus 4.

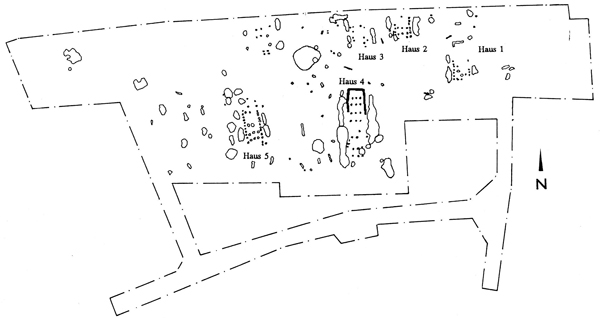

Freigelegt wurde eine Siedlung mit mindestens fünf Langhäusern

(Hauslängen von 13 bis 26 Metern, Hausbreiten von 6 bis 7 Metern).

In der Umgebung lagen viele Tonscherben der Linearbandkeramik.

(L. Husty: Ein außergewöhnliches Steinbeildepot)

(Lokalisation der Grabung - google maps)

In unmittelbarer Nachbarschaft, westlich des Delndorfer Grabens,

wird das Zentrum eines frühen Keltendorfes der Hallstattzeit vermutet (ca. 600 vor Christus).

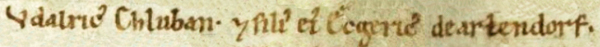

Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Name Adldorf (= Arldorf = Dorf eines Edelherrn) 1160.

Damals unterzeichneten bei der Übergabe des Gutes Batersberg an das Kloster Aldersbach unter anderen ein

Oudalricus Chluban und sein Sohn Ecgericus de Arlendorf.

Nachdem die 800-Jahr-Feier mit zwei Jahren Verspätung abgehalten worden war, feierte man auch die 850-Jahr-Feier erst 2012.

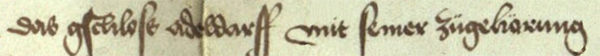

Erwähnung des Schlosses Adeldorff mit seiner Zugehörung in einer Aldersbacher Urkunde aus dem Jahr 1473

(Quelle: Monasterium)

Adeldorff (mit Schloss!) und Umgebung, Ausschnitt aus den Bayerischen_Landtafeln Philipp Apians von 1568.

Der Bayernherzog Albrecht V. beauftragte seinen Schulfreund, die genaueste Karte Bayerns zu erstellen;

sie wurde ca. fünf mal fünf Meter groß und fand ihren Platz in der herzoglichen Bibliothek in München.

Hofmarksherren Adldorfs waren zu dieser Zeit die Krausen, vorausgegangen waren die Schöllner.

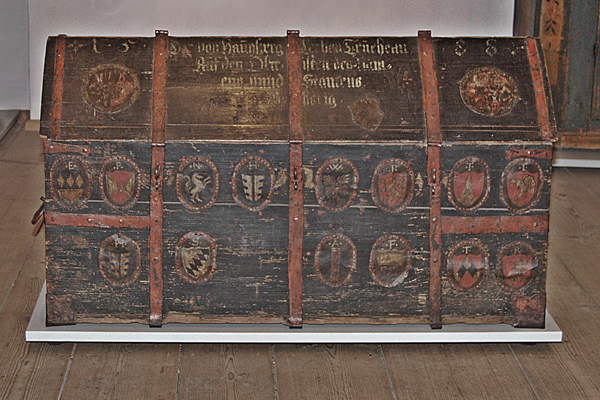

Giebeltruhe aus dem Schloss Adldorf von 1588

(Aufnahme des Heimatmuseums Landau, des jetzigen Standorts)

Am Pfingstsonntag 1648 überfielen schwedische Truppen Adldorf.

Schloss und mehrere Bauernstellen wurden niedergebrannt.

Von 65 Kühen blieben 11, von 39 Pferden 4, von 20 Fohlen 1. Über 30 Prozent der Bauernstellen verödeten.

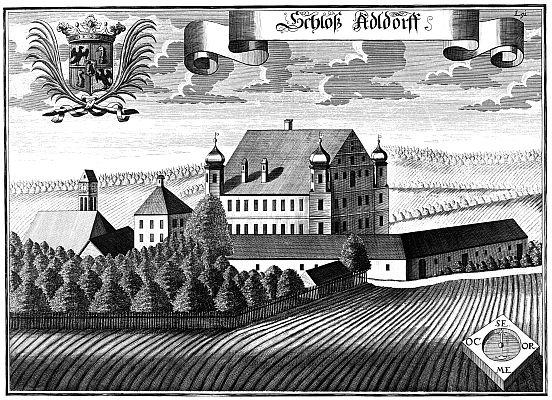

Adldorff mit dem wieder aufgebauten Schloss auf einem Weningstich von 1723, noch mit der alten, gotischen Kirche.

Oben links das Wappen der v. Fränking. Ihnen gehörten neben Adldorf die Hofmarken Reichstorf und Wannersdorf.

(Mit Genehmigung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation)

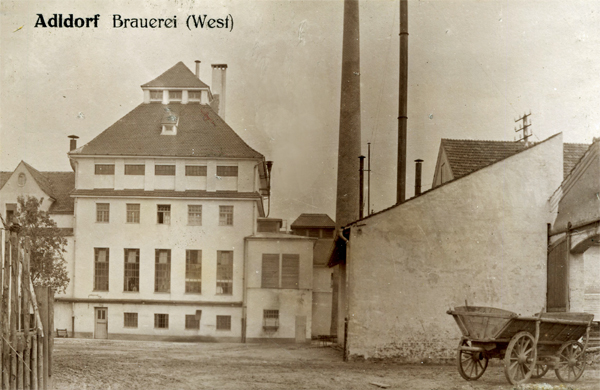

Heinrich Ortlieb v. Fränkhing sorgte sich persönlich um den Wiederaufbau und Ausbau Adldorfs; er ließ eine Brauerei (1698, Verlegung von Reichstorf), später eine Mühle (zum Malzbrechen) und Wagnerei errichten.

Seit Beginn des 17. Jahrhunderts (1605) existierte in Adldorf auch eine Ziegelei (Schlossbau).

Das Wappen der v. Fränking zeigt im goldenen Mittelschild

eine schwarze Katze auf rot bequastetem schwarzen Polster.

Auffällig die schwarzen Drachenhälse.

Die von und zu Fräncking auf Adeldorf wurden 1605 in Prag in den Reichsfreiherrenstand erhoben.

1698 erfolgte die bayerische Anerkennung des Grafenstandes.

(Kupferstich aus Die Wappen des Königreichs Baiern von 1818)

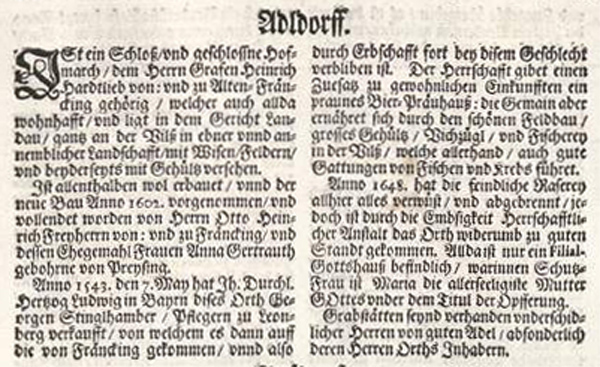

Adldorff in der Churbayerischen Landbeschreibung Wenings (herausgegeben 1723)

(Eigentum der Bayerischen Staatsbibliothek München)

Beim Tod Heinrich Ortliebs 1715 waren die Schäden des Spanischen Erbfolgekriegs beseitigt

(die Österreicher hatten Bayern besetzt und ausgepresst), der Besitz vergrößert, die landwirtschaftliche und gewerbliche Produktion gesteigert. Aber die Schuldenhöhe entsprach in etwa dem Wert der Besitzungen.

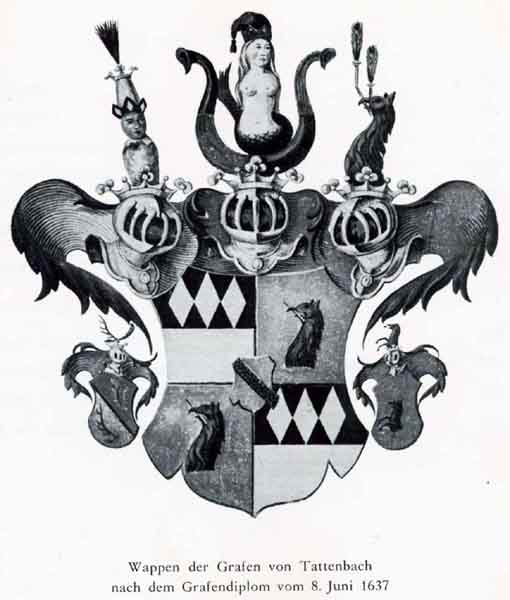

Sein Sohn verkaufte deshalb 1722 an Maximilian Franz Graf v. Rheinstein und Tattenbach aus dem Innviertel.

Dieser zog Gelder für Bauten im Innviertel und in München ab.

Aber er gründete in Adldorf auch eine Schule; 1735 sind Zahlungen an einen Schulmeister belegt,

1770 besuchten zwölf Kinder den Unterricht.

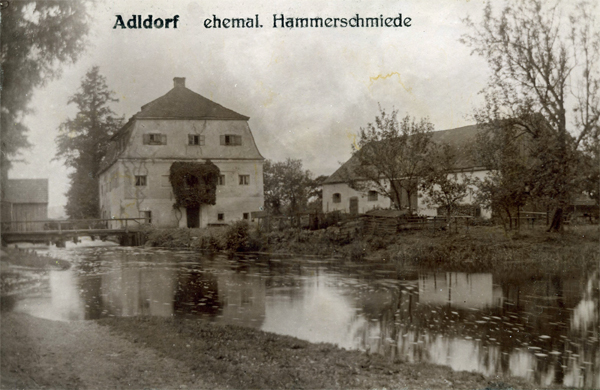

Zwischen 1728 und 1730 ließ er an der Vils eine Hammerschmiede bauen, mit einem großen und einem kleinen Hammer. Sie arbeitete bis ca. 1909. Hergestellt wurden Hacken, Sensen, Sicheln, Schaufeln, Äxte und anderes.

Das v. Tattenbachsche Wappen

(Gemeindearchiv Eichendorf)

Der Österreichische Erbfolgekrieg (1740–1748) brachte neue Zerstörungen durch eigene Truppen und österreichische Besatzer, Höfe der Hofmark verödeten, ca. 29 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen lagen brach.

Die v. Tattenbachs besaßen 28 Hofmarken, davon 9 im Gerichtsbezirk Landau.

1752 waren von den 54 Anwesen der Hofmark Adldorf 3 ganze, 9 halbe, 5 viertelte und 14 achtelte Hoffüße.

Ein Hoffuß war eine Steuermessgröße, die Fläche abhängig vom Ertrag und entsprach in Adldorf 20 bis 50 Hektar.

Von Handelsbeziehungen mit Österreich zeugt dieser österreichische Kreuzer von 1761.

So wurden ganze Rinderherden aus Ungarn über Österreich durch das Vilstal in große bayerische Städte

(beispielsweise Augsburg) getrieben, um die dortige Stadtbevölkerung zu versorgen.

EIN KREUTZER mit dem Bildnis der Kaiserin M(aria) TH(eresia), AUST(ria), geprägt 1761 in P(rag)

(Aus einer Adldorfer Münzsammlung)

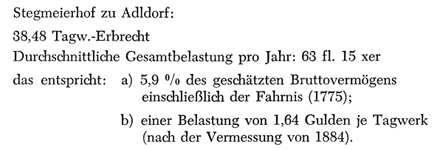

Bis zur Bauernbefreiung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (endgültig 1848) bekamen die Bauern Höfe vom Grundherrn verpachtet. Entweder für einige Jahre (Stift), ein Leben lang (Leibrecht) oder mit dem Recht auf Weitervererbung (Erbrecht). Dafür musste der Bauer verschiedene Abgaben und Leistungen erbringen. Für 1775 gab es den Versuch, diese Gebühren in eine mittlere jährliche Belastung in Bezug auf den Wert des Hofes umzurechnen.

Für den Stegmeierhof (Stömmer) in Adldorf ergab sich eine Jahrespacht von ca. sechs Prozent des Hofwertes.

1790 versorgte sich die Brauerei zu einem Drittel mit Hopfen aus dem eigenen Hopfengarten, wegen schlechter Erträge und Qualität wurde der Anbau aber kurz nach 1800 wieder aufgegeben.

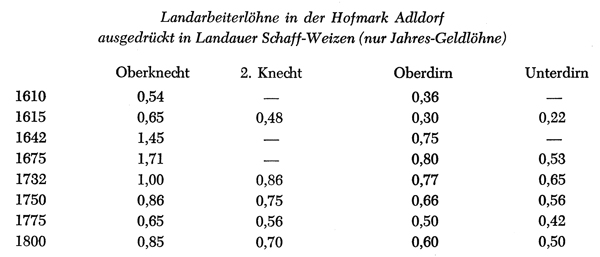

Interessant war auch die Entlohnungsstruktur für Knechte und Mägde in Adldorf.

Immerhin hat sich die Schlechterbezahlung von Frauen gegenüber Männern

von 33 Prozent vor 400 Jahren, 30 Prozent vor 200 Jahren auf heute 22 Prozent gebessert.

Für das Aufbetten des Knechts bekam die Magd von ihm ein Wachsstöckl geschenkt.

(Slg. X. Niedermaier)

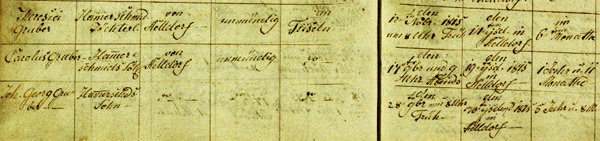

Im November 1815 starben innerhalb von drei Wochen die drei Kinder Theresia (im 6. Monat), Carolus (1 Jahr und 11 Monate) und Georg (5 Jahre und 11 Monate) des Hammerschmieds Gruber an Masern.

(Matricula Online Adldorf Sterbebuch 1803 - 1850)

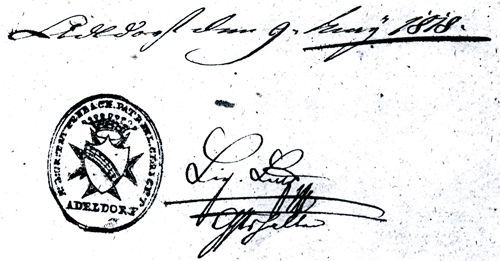

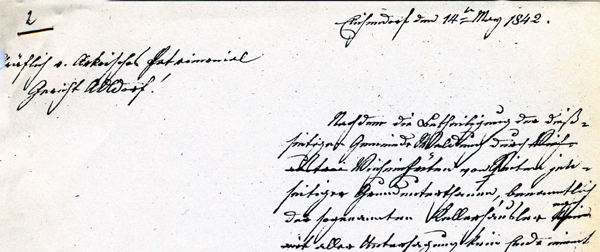

Die Montgelas´sche Reform Bayerns zu Beginn des 19. Jahrhunderts beinhaltete eine Zentralisierung der Rechtsprechung mit einer Beschneidung der niederen Gerichtsbarkeit der Hofmarken. Diese Gerichte mit eingeschränkter Befugnis auf Hofmarksebene hießen Patrimonialgerichte. Hier Stempel und Unterschrift des

Tattenbach´schen Patrimonialgerichts Adeldorf vom 9. März 1818.

(Slg. A. Gierl)

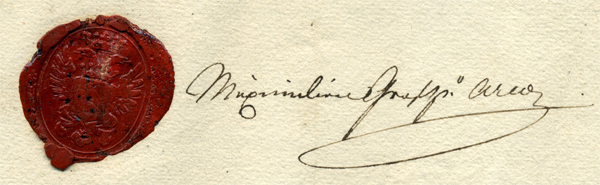

Der kinderlose Heinrich Christian von Tattenbach, der größte Grundherr Niederbayerns, vererbte 1821 unter Umgehung der vorgesehenen Erbfolge (an die rheinische Linie) den Besitz an seinen 15-jährigen Neffen Maximilian Graf von Arco.

Maximilian Graf von Arco (* 8. April 1806 in München; † 23. Dezember 1875 in Venedig).

1831 auf einer der ersten Lithografien des Münchner Künstlers Franz Hanfstaengl.

Maximilian Graf von Arco vergrößerte den Grundbesitz bis 1870 auf über 2800 Hektar.

Siegel und Unterschrift von Maximilian Graf von Arco vom 11. Februar 1845 auf einem Erbrechtsbrief des Kutscherhauses (das spätere Traudlhaus)

(Slg. X. Niedermaier)

Adeldorf, den 11. July 1829

(Slg. L. Lorenz)

Die Gemeindeverwaltung (Gemeindefinanzen, Armenpflege, Straßenbau, Gemeinwiesen) Adldorfs lag zu dieser Zeit in den Händen von zwei auf sechs Jahre gewählten Dorfmeistern, meist größeren, finanziell unabhängigen Bauern.

Die erste genaue Kartierung Adldorfs (Urkataster) von ungefähr 1840 mit Mühle und Hammerschmiede.

Die Straße Richtung Lappersdorf verläuft noch dort, wo heute das Schlossrondell angelegt ist.

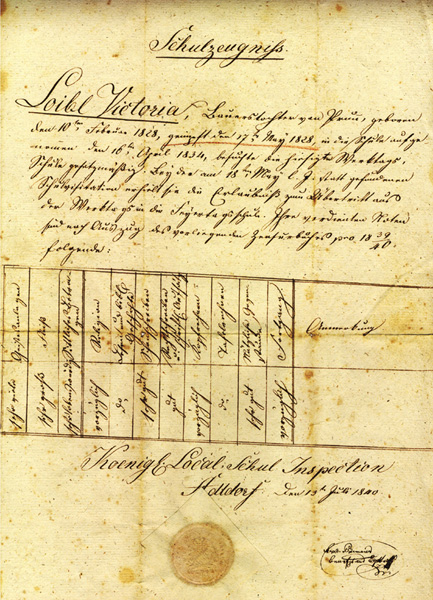

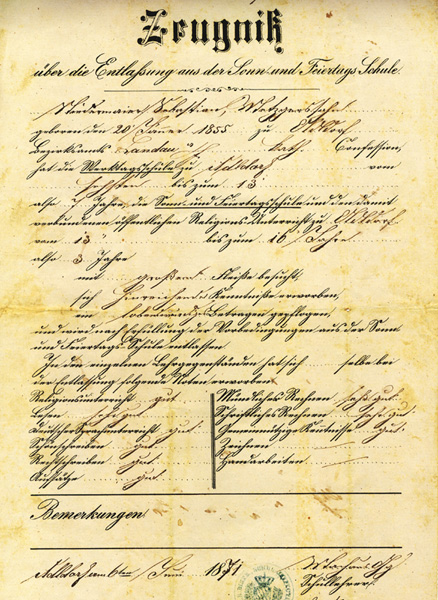

Adldorfer Schulzeugnis der Königl. Local. Schul Inspektion vom 13. Juli 1840

mit der Erlaubnis zum Übertritt aus der Werktags- in die Feyertagsschule.

Die sonntäglichen Nachmittags-Christenlehren dauerten bis zum 16. Lebensjahr.

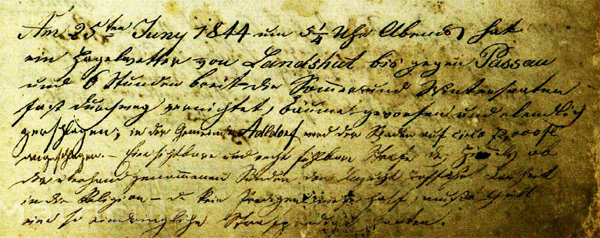

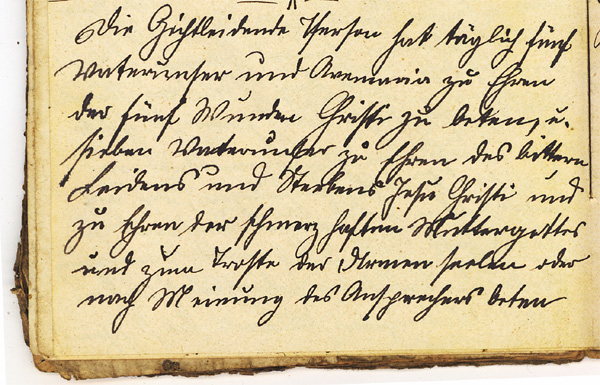

Ein verheerendes Hagelunwetter von 1844 hielt ein Chronist auf einem Adldorfer Taufbuchdeckel fest:

Am 25. Juny 1844 um 5 ¼ Uhr Abends hat

ein Hagelwetter von Landshut bis gegen Passau

und 6 Stunden breit- die Sommer- und Wintersaaten

fast durchweg vernichtet, Bäume geworfen und elendlich

zerschlagen; in der Gemeinde Adldorf wird der Schaden auf circa 72.000 fl (Gulden)

angeschlagen …

Matricula: Deckel des Taufbuches Adldorf 1802 bis 1850

Bis 1848 hatte die Hofmark Adldorf eine eigene niedere Gerichtsbarkeit, das Patrimonialgericht.

Es befand sich im späteren Forsthaus, im Keller befinden sich noch die ehemaligen Gefängniszellen.

Hier ein Beschwerdebrief vom 14. März 1842 der Gemeinde Eichendorf an das Gräflich v. Arcosche Patrimonial Gericht.

(Gemeindearchiv Eichendorf)

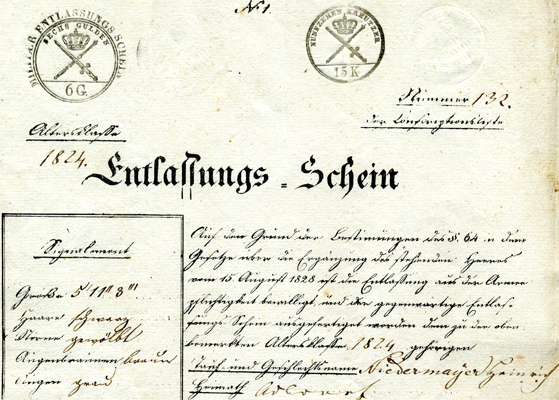

Für diesen militärischen Entlassungsschein vom 31. Dezember 1847 war eine Gebühr von 6 Gulden und 15 Kreuzern fällig.

Niedermayer Heinrich, Heimath Adldorf, war 5 Schuh, 11 Zoll und 8 Linien groß,

also 5 mal 29,2 cm plus 11 mal 2,4 cm plus 8 mal 2 mm, somit 1,74 m.

1850 verfügte der Gutsbetrieb über eine Rapssämaschine, einen Zweischichtenpflug und die erste Dreschmaschine

(wahrscheinlich eine Klöppeldreschmaschine, angetrieben von einem Zugtier).

Der Sommerkeller in Kellerhäuser diente um 1850 als Schänke und Schießstätte.

Daneben befand sich dort eine Stallung.

(Staatsarchiv Landshut, Urkataster)

Riegelhaube aus dem Adldorfer Raum von ca. 1850:

König Ludwig I. ließ Frauen seiner Schönheitsgalerie mit dieser Kopfbedeckung malen.

Die Mode verbreitete sich daraufhin in Bayern, in Niederbayern bis ins Vilstal.

Einige Kilometer weiter, im Rottal, trugen begüterte Fauen jedoch die Rottaler Goldhaube, deren Wert etwa einem Pferd entsprach.

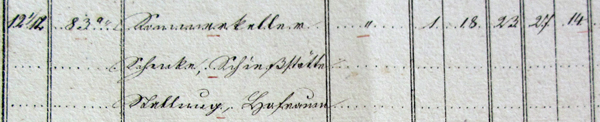

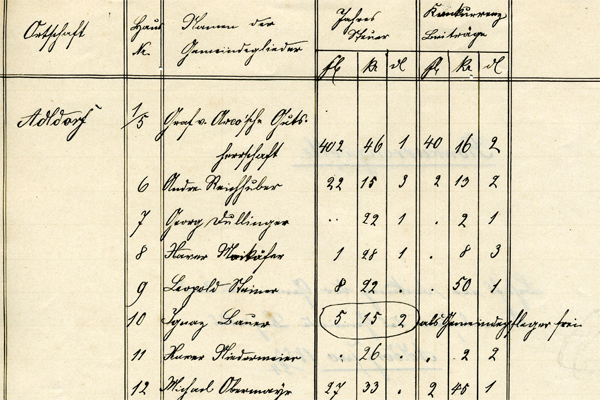

Festgesetzte Jahres- und Grundsteuer (Konkurrenz Beiträge) der Gemeindeglieder Adldorfs

nach Hausnummern im Jahr 1853/54 in Gulden, Kreuzern und Pfennigen

(Slg. A. Gierl)

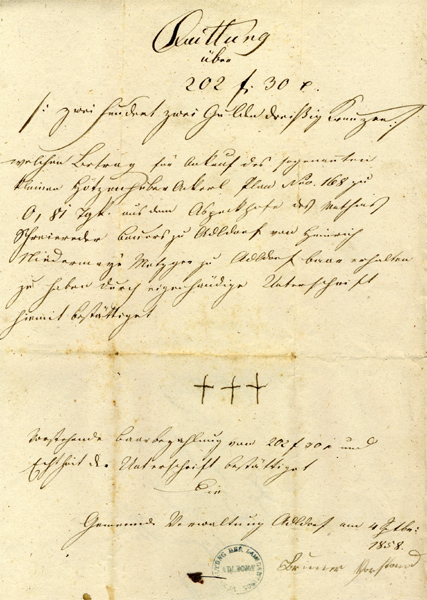

Dieser von der Gemeinde Adldorf beglaubigte Kaufvertrag von 1858 ist noch mit drei Kreuzen unterschrieben.

Adldorfer Beichtbescheinigung von 1862

An die Wirtsfamilie Reindl in Adldorf erinnert diese Votivtafel von 1867 in der Holzkapelle.

Der Wirthssohn Georg hat die chirurgische Eröffnung des knöchernen Schädels (Trepanation) überlebt.

Allerdings starb er gemäß Adldorfer Sterberegister dann am 11. Oktober 1871 morgens um 1 Uhr

durch Verblutung infolge Durchschneidung der Luftröhre.

"Erhielt bei einem Raufexcesse beim sog. Bauernjahrtag in Eichendorf, wobei er jedoch unbetheiligt war, einen Stich in den Hals."

1874 heiratete Anton Tattenberger von Hötzenhub die Reindltochter Maria und übernahm die Gastwirtschaft.

Anlässlich der Hochzeit veranstaltete Reichsgraf Arco ein großes Feuerstutzenpreisschießen.

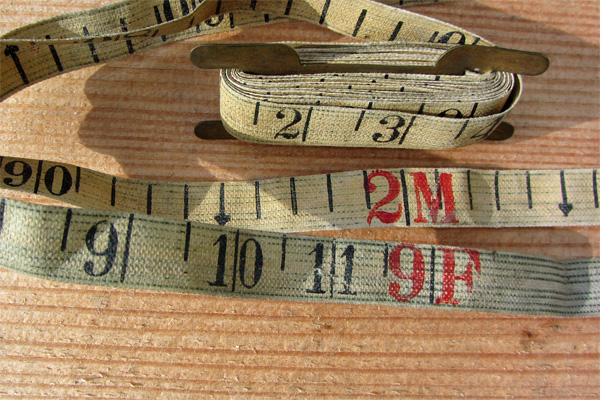

Dieses Adldorfer Maßband misst auf der einen Seite in Fuß (1 Fuß sind 28,2 Zentimeter, entspricht der Schuhgröße 44), auf der anderen Seite in Metern.

Adldorfer Zeugniß über die Entlaßung aus der Sonn- und Feiertags Schule und dem damit verbundenen öffentlichen Religionsunterricht vom 6. Juni 1871

Vielleicht das erste Foto eines Adldorfers:

Maximilian Graf von Arco auf Valley, gestorben 23. Dezember 1875;

Fotografie des Münchner Prominentenfotografen Hanfstaengel

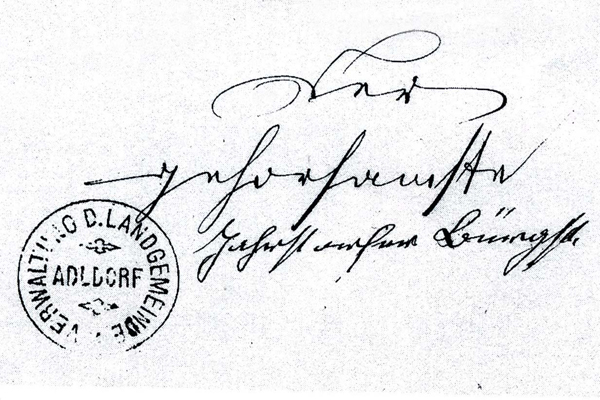

17. Mai 1879: Siegel VERWALTUNG D. LANDGEMEINDE ADLDORF mit Unterschrift

Der gehorsamste Jahrstorfer Bürgermeister

(Slg. L. Lorenz)

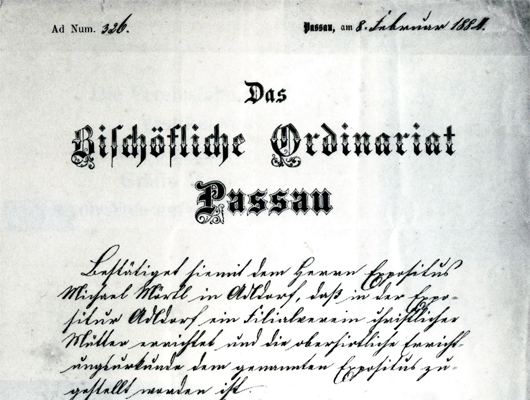

Am 8. Februar 1881 bestätigte Das Bischöfliche Ordinariat Passau die Gründung eines Filialvereins christlicher Mütter und stellte dem Expositus eine oberhirtliche Errichtungsurkunde zu.

(Slg. F. Schreck)

Die einklassige Schule Adldorf 1882 mit ihrem Lehrer Förstl

(Slg. H. Hagn)

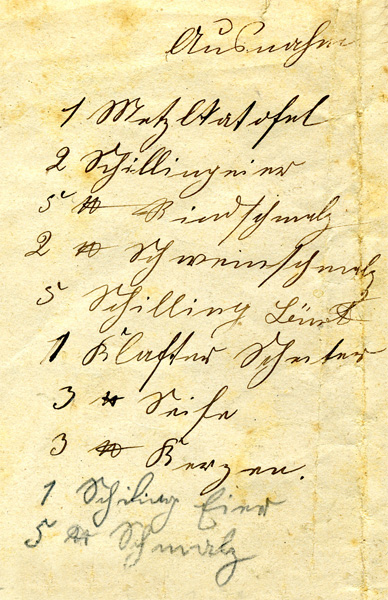

Aufstellung von gemäß Übergabevertrag von 1883 geleisteten Abgaben an die Ausnahm-Bäuerin:

1 Metz Katofel (1 Metze sind 37,06 Liter), 2 Schillingeier (1 Schilling sind 30 Stück), 5 Pfund Rindschmalz, 2 Pfund Schweinschmalz, 5 Schilling Bürt (Reisigbündel), 1 Klafter Scheiter (ca. 1,75 m * 1,75 m * 0,88 m, also ca. 1,75 Ster), Seife, Kerzen

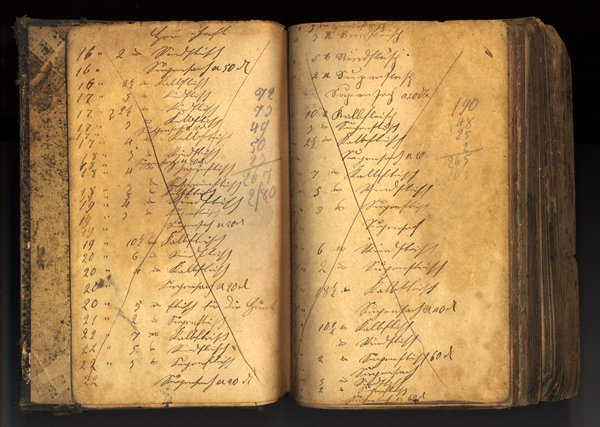

Die Fleischlieferungen des Metzgers an die Herrschaft im September 1887

bestanden vorwiegend aus Kalbfleisch, Rindfleisch und Suppenfleisch.

Der Wirt, 1887 erschien hier in den Büchern der FFW Adldorf erstmals der Name Tattenberger,

bestellte hauptsächlich Würst.

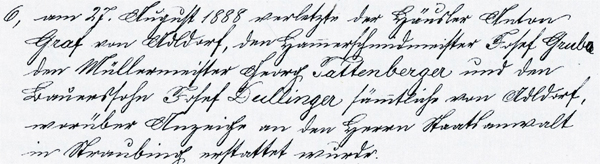

Aus den Eichendorfer Polizeiberichten von 1888:

... am 27. August 1888 verletzte der Häusler Anton

Graf von Adldorf, den Hammerschmiedmeister Josef Gruber

den Müllermeister Georg Tattenberger und den

Bauerssohn Josef Dullinger sämtliche von Adldorf,

worüber Anzeige an den Herrn Staatsanwalt

in Straubing erstattet wurde.

(Slg. Fam. Loibl)

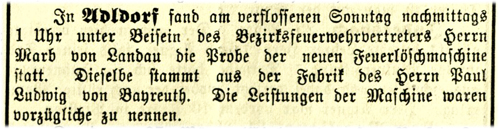

Die Saug-Druckspritze der FFW Adldorf von 1896 bei einer Vorführung vor 1959

(Chronik der FFW Adldorf)

Der Landauer Bote berichtete am 28. März 1896 über vorzügliche Leistungen der neuen Feuerlöschmaschine.

(Landauer Bote vom 28.3.1896)

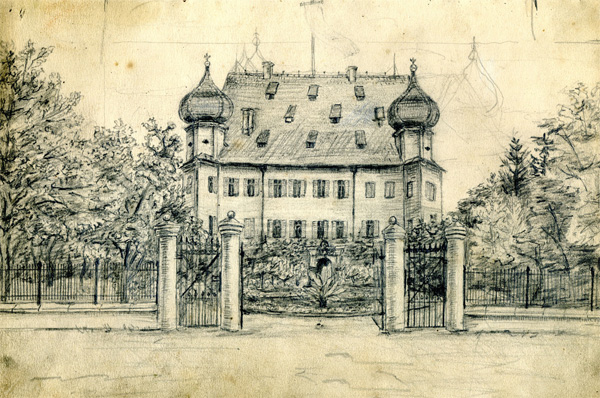

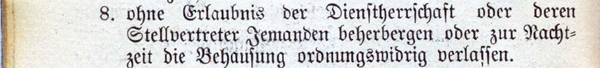

Schlossskizze des Eichendorfer akademischen Bildhauers Michael Steinböck von ca. 1895

(Slg. H. Steinböck)

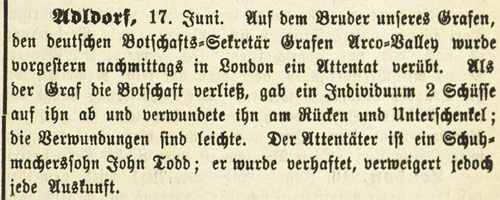

Schüsse auf Graf Arco-Valley in London am 16. Juni 1898

(Landauer Bote vom 17.6.1898)

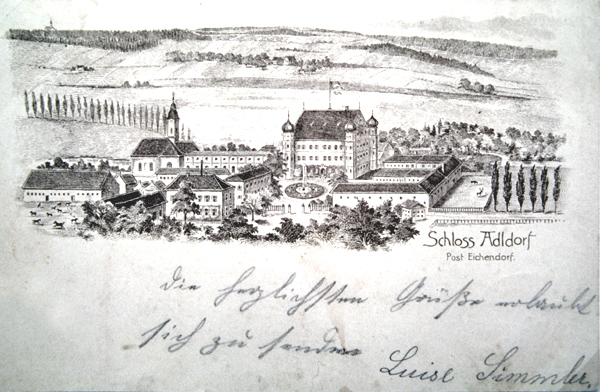

Der gräfliche Besitz in Adldorf im Jahr 1900 mit Schloss, Brauerei, Gutshof und Gestüt.

Die übrigen Gebäude Adldorfs – außer der Kirche – sind weggelassen.

(Slg. L. Kriegl)

Abnehmer von Fohlen des Gestüts war zum Beispiel das Militär, wie hier in einem Zeitungsausschnitt von 1898 berichtet.

Die Pferde nahmen auch an Rennen teil.

(Landauer Bote vom 14.6.1898)

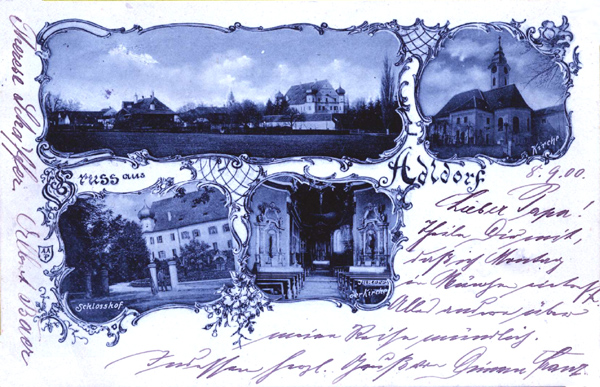

"Nachtansicht" Adldorfs (datiert 8.8.1900)

(Slg. H. Hagn)

Reliefkarte (Prägekarte) Adldorfs (datiert 28.2.1901)

Das Traudlhaus der Gertraud Sicheneder (Traudl) an der Vils ca. 1903

(Slg. X. Niedermaier)

Sebastian Niedermayer, Metzger und Koch, mit Familie und Gesinde ca. 1906;

das Haus wurde vermutlich nach den Zerstörungen des 30-jährigen Krieges wieder aufgebaut.

An der Hausfront gibt es jetzt eine Straßenbeleuchtung.

Balkenwaage des Adldorfer Metzgers mit zugehörigen geeichten Gewichten (um 1920)

Die Adldorfer Kirche vor der Restaurierung von 1913 mit zahlreichen schmiedeeisernen Grabkreuzen

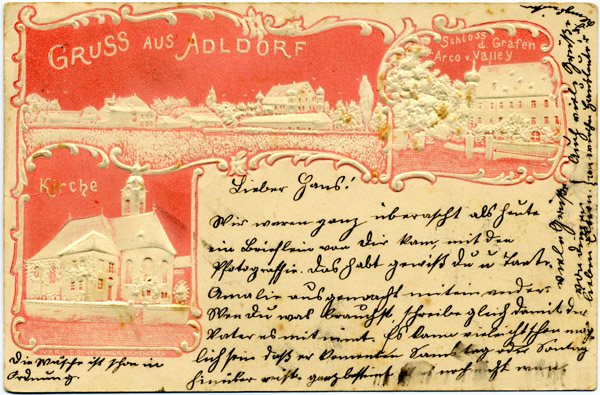

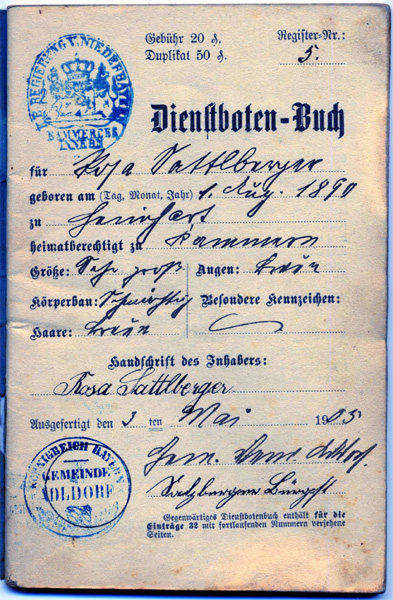

Im Königreich Bayern gab es zum Nachweis der Beschäftigungsverhältnisse Dienstbotenbücher.

Gemäß einem Schreiben des Landgerichts Landau von 1856 mussten diese bei Dienstantritt bei der Gemeinde abgegeben werden und verblieben dort bis zum Dienstende. Darin wurden auch die Arbeitszeugnisse eingetragen.

Dieses hier wurde am 3. Mai 1905 von der Gemeinde Adldorf ausgestellt.

Frau Sattlberger heiratete den späteren Kreisbrandrat Pabstmann.

(Gemeindearchiv Eichendorf)

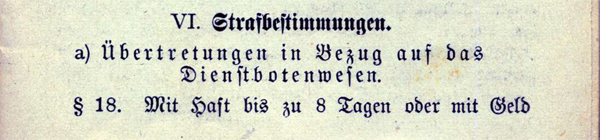

Die strengen Regeln des Dienstbotenbuches

(Gemeindearchiv Eichendorf)

Adldorf, altes Schloss vor 1906, Holzstich Mathias Deindl

(Mit Erlaubnis der Staatlichen Bibliothek Passau)

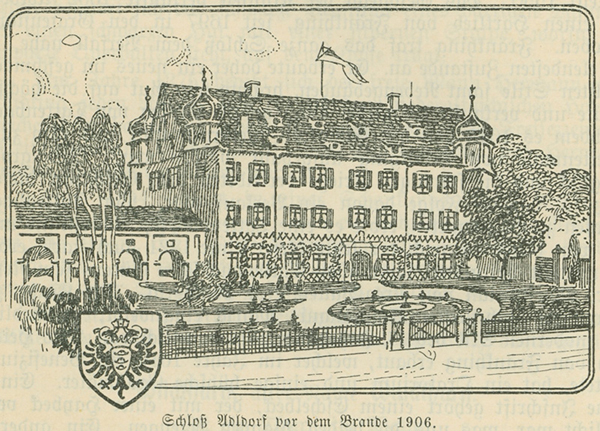

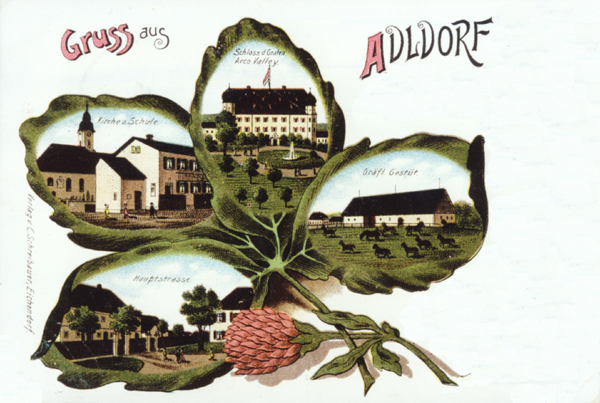

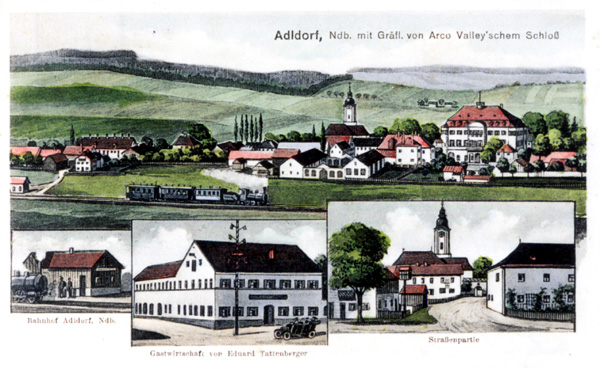

Kolorierte Postkarte von vor 1907

(nach dem vorhergehenden Stich von Deindl gefertigt?)

(Slg. A. Gierl)

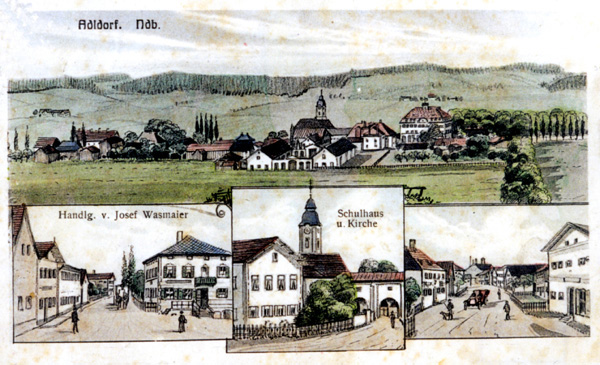

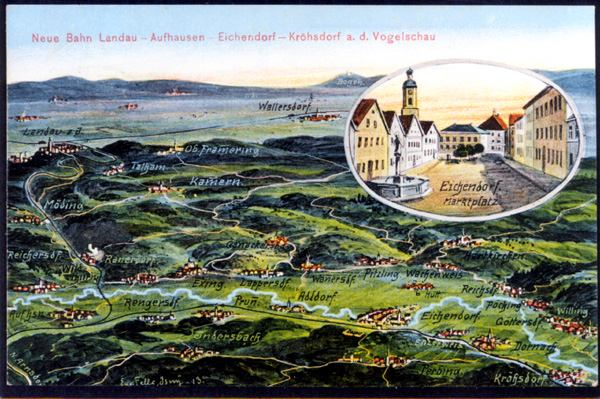

Diese Chromokarte zeigt das Schloss im Zustand vor dem Brand von 1906, dazu Hauptstraße, Gestüt und Schule.

1906 begann Lehrer Schmid seine Tätigkeit in Adldorf, zugleich wurde die Schule jetzt zweiklassig.

(Diese Karte wurde ab Anfang 1902 von der Druckerei Schreibauer in Eichendorf verkauft.)

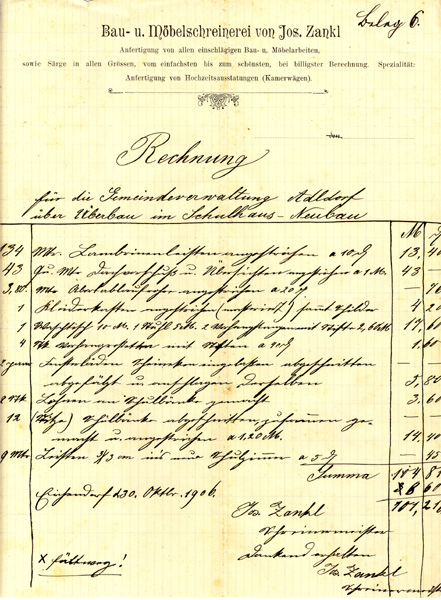

Die Schule musste 1906 erweitert werden. Hier die Rechnung des Eichendorfer Bau- und Möbelschreiners Zankl über Anpassung der Schulbänke, Anbringen von Rückenlehnen, Kleiderkästen und Fensterläden.

Herr Zankl fertigte auch Särge in allen Größen und Hochzeitsausstatungen (Kamerwägen).

1905 wurde Adldorf elektrifiziert.

In der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 1906 brannte das Schloss ab, die Brandursache blieb ungeklärt.

Zeitungsartikel zur Dramatik des Schlossbrandes in Adldorf

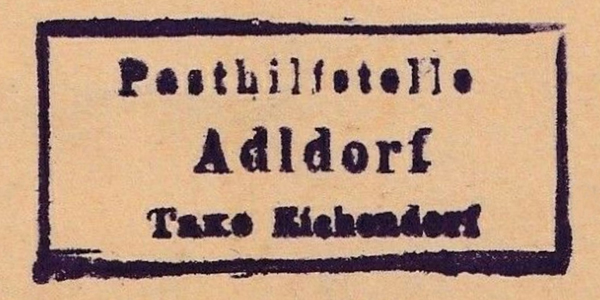

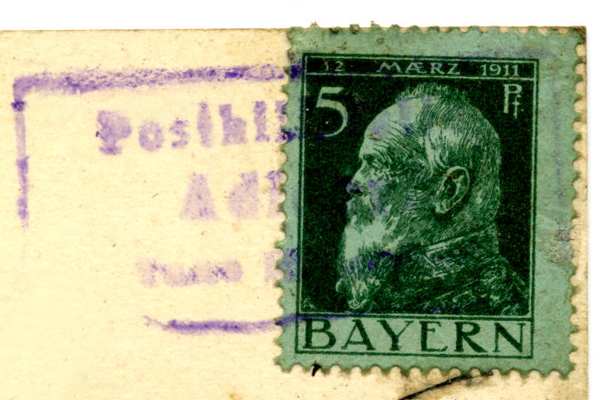

Adldorf bekommt eine Posthilfsstelle;

ehrenamtlich nahmen meist der Wirt oder der Kramer dort Postsendungen an oder lieferten sie aus (ca. 1905).

Die Schlossruine auf einer Postkarte vom 28. August 1907;

an der Stelle der erst 1925 erbauten Nepomuk-Straßenkapelle ist hier noch ein Marterl.

(Slg. A. Gierl)

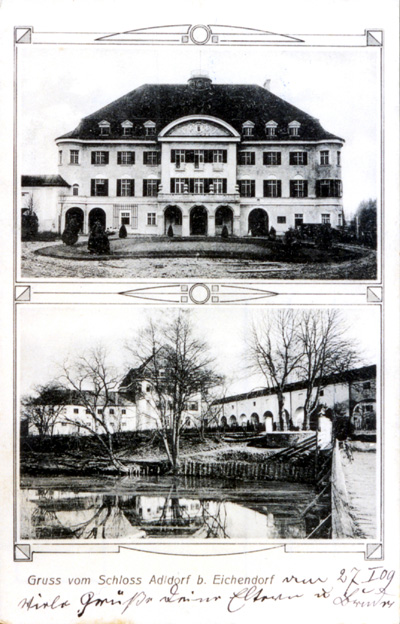

Gedenkfotografie zum Neubau des Schlosses 1907

(Gemeindearchiv Eichendorf)

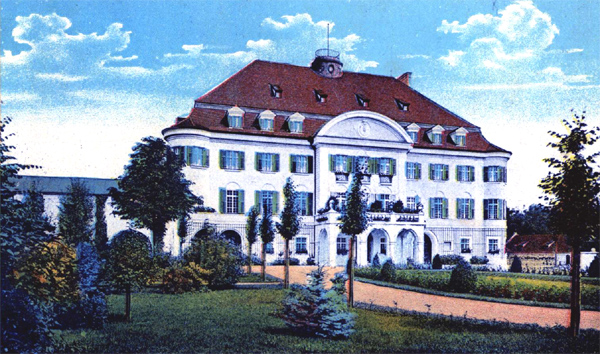

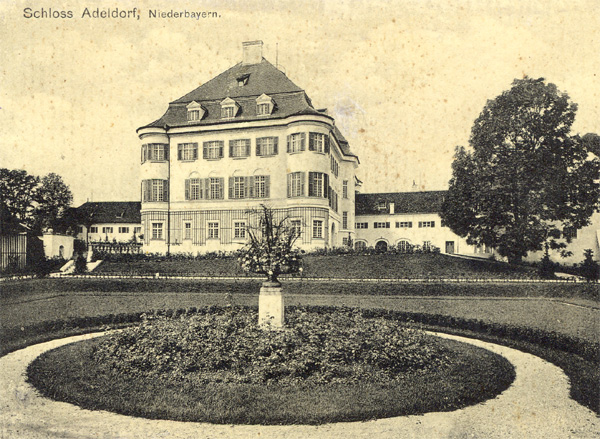

Das in neubarockem Stil wieder aufgebaute Schloss 1907

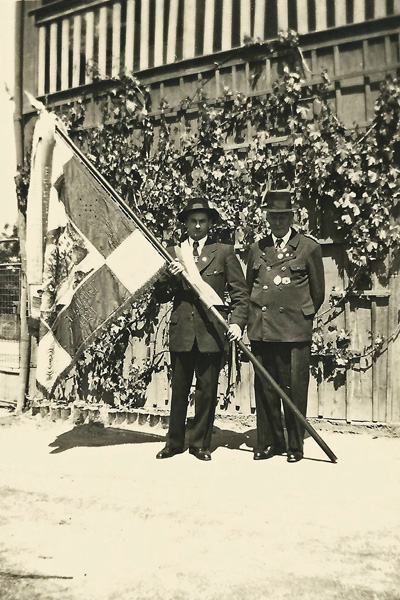

Die beim Schlossbrand 1906 zerstörte Feuerwehrfahne mit der Darstellung des Schlossbrandes von 1648 wurde 1908 ersetzt,

hier ein Foto der Fahnenweihe mit Fahnenmutter Adelheid Gräfin von Arco auf Valley, geb. Gräfin von Aretin;

sie hatte gerade erst am 18. September 1905 nach Adldorf geheiratet und 1906 eine Tochter bekommen.

Im Hintergrund das Reichswappen; das L vorne rechts steht für den Prinzregenten Luitpold.

Stempel der Posthilfsstelle Adldorf, Taxe Eichendorf, vom 1. März 1907.

Die Posthilfsstelle Adldorf befand sich im Kramerladen der Familie Wasmeier.

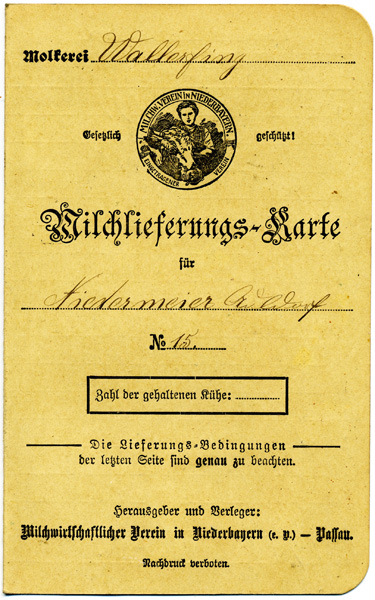

1907 gingen die Lieferungen der Adldorfer Milchbauern an die Molkerei Wallerfing.

Hier eine Milchlieferungskarte vom Juni 1907 (Tagesmenge ca. 15 Liter).

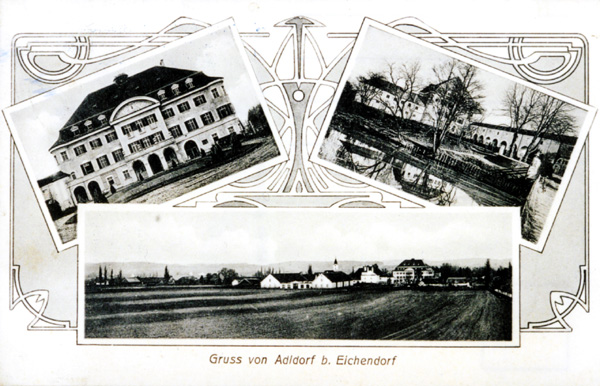

Adldorfer Jugendstilkarte (ca. 1910?)

Das neue Schloss auf einer Jugendstilkarte (ca. 1910?)

Adldorfer Schulkinder 1911 mit Pfarrer Wagner links und Lehrer Schmid rechts.

Schmid war Lehrer, Organist und Gemeindeschreiber.

Seit 1906 war die Schule zweiklassig mit Frl. Maria Mader als Hilfslehrerin.

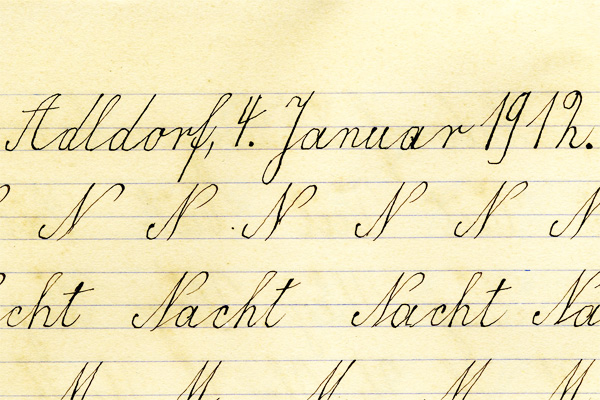

Schönschreibübung vom 4. Januar 1912

Der gräfliche Fuhrpark mit Chauffeur.

Rechtssteuerung, Nummernschild, Reifenfarbe und Fahrzeugtyp erlauben eine Datierung der Aufnahme auf ca. 1912.

(Slg. Café Held)

Die Adldorfer Mühle gehörte dem Ehepaar Tattenberger, Verwandten der Gasthausbesitzer;

hier das Mühlenpersonal mit typischem Arbeitsgerät ca. 1910.

Das Nutzgefälle betrug ca. einen Meter, die Leistung ca. zehn PS.

(Gemeindearchiv Eichendorf)

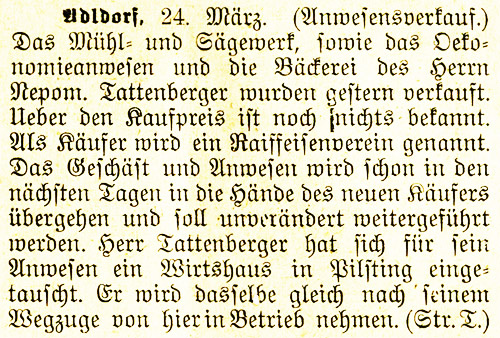

Herr Tattenberger verkaufte 1914 Sägewerk, Mühle, Ökonomie und Bäckerei.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 27.3.1914)

Am 28. Januar 1915 schlossen Sperl Johann und Diranko Theres anlässlich ihrer geplanten Hochzeit den notariellen Kaufvertrag der Getreidemühle.

Der Adldorfer Schneider Plankl erwarb eines der Ökonomiegrundstücke und erbaute darauf sein Anwesen.

Bei der Bäckerei handelte es sich um die spätere Bäckerei Steiner.

Fünf Planklgeschwister (nach 1914) vor dem neuen Haus.

Die zwei älteren Schwestern tragen das traditionelle Hauptentuch, das bis zum Gesäß reicht.

(Slg. G. Kölzer)

Maximilian Franz Graf v. Rheinstein und Tattenbach ließ zwischen 1728 und 1730 eine Hammerschmiede errichten.

Sie hatte einen großen und einen kleinen Hammer und war bis ca. 1909 in Betrieb.

Hergestellt wurden Hacken, Sensen, Sicheln, Schaufeln, Äxte und anderes.

Am 19. September 1871 kam ein Hammerschmiedgeselle ums Leben, als ein Schleifstein zersprang und ihm den Kopf zerschmetterte.

Hammerschmied Joseph Gruber (geb. 1853) vertrat 1896 die Gemeinde Adldorf im Distrikt Landau.

Sein Sohn Josef Gruber zog nach München, dessen beide Söhne gründeten 1923 das Unternehmen Stahlgruber

(u. a. Reifenreparaturset Tip-Top).

(Landauer Bote vom 29.9.1896)

Die Hammerschmiede lag gegenüber der Mühle, betrieben wurden beide mit einem gemeinsamen Mühlrad.

Tags arbeitete die Hammerschmiede, nachts die Mühle (Foto Steindl 1922).

Die Gebäude wurden 1924 durch ein Hochwasser zerstört.

(Foto A. Steindl, Slg. H. Seidl)

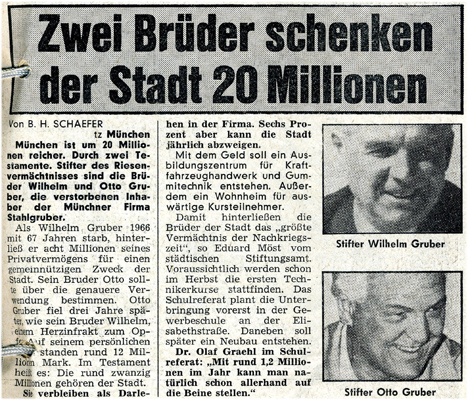

Die Gebrüder Otto und Wilhelm Gruber in München (Enkel des Hammerschmieds) starben kinderlos.

Sie vermachten ein Vermögen von 20.000.000 DM der Stadt München.

(TZ 1971, Slg. Kapfinger)

2017 übernahm der Chicagoer Konkurrent LKQ die Firma für rund 1,5 Milliarden Euro.

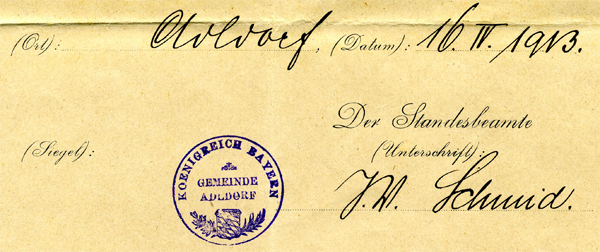

Siegel KÖNIGREICH BAYERN GEMEINDE ADLDORF mit Unterschrift des Standesbeamten Schmid vom 16. April 1913

Das Adldorfer Schloss um 1913

(Slg. H. Hagn)

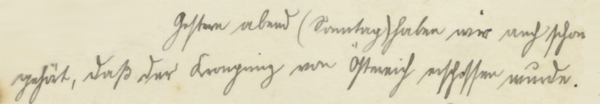

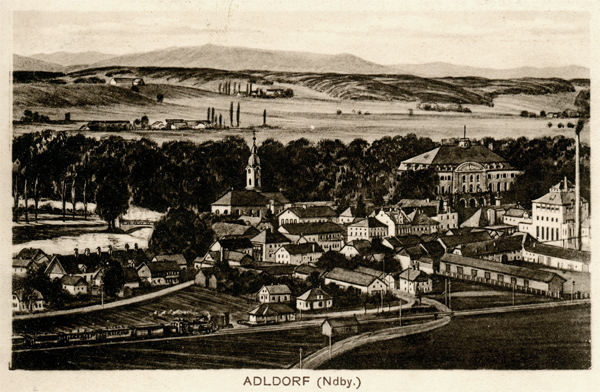

Ansichtskarte Adldorfs noch ohne Bahn ca. 1913

(gezeichnete Lithografie)

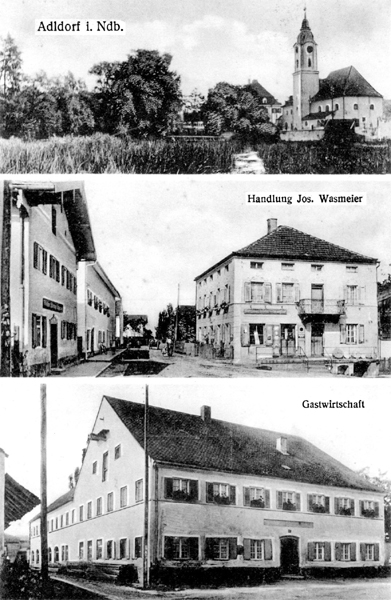

In der Handlung von Josef Wasmaier befand sich die (ehrenamtlich geführte) Posthilfstelle Adldorf,

Taxe Eichendorf; hier ein Adldorfer Poststempel; die Karte ist vom 28. Mai 1913 datiert.

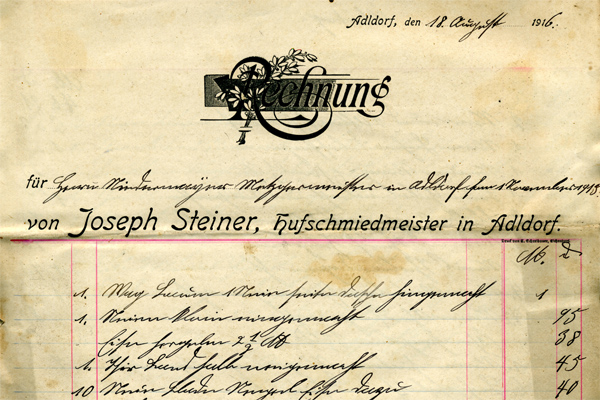

Das Holzhaus rechts im Bild auf der folgenden Postkarte gehörte Joseph Steiner, Hufschmiedmeister in Adldorf.

Am 18. August 1916 schrieb er diese Rechnung über Reparaturarbeiten und Eisenlieferungen.

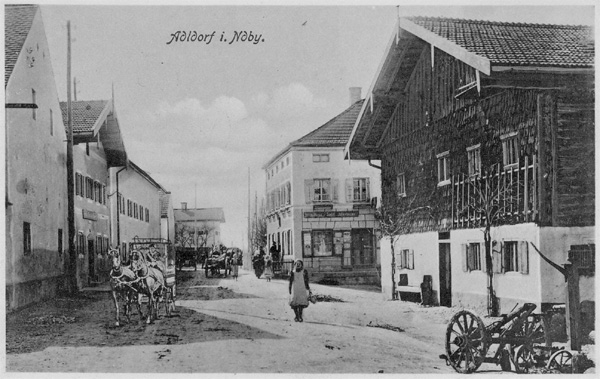

Hauptstraße Adldorf mit Postkutsche (datiert 1913).

Bis zur Eröffnung der Bahnlinie verkehrte die Postkutsche zweimal täglich zwischen Eichendorf und Aufhausen.

Die Bahnlinie Aufhausen–Kröhstorf wurde dann 1915 eröffnet.

Die im Schatten fahrende Postkutsche wirkt von Norden her beleuchtet, sie ist wahrscheinlich eine Fotomontage.

Ganz links im Bild der Pferdestall des Wirtshauses Tattenberger.

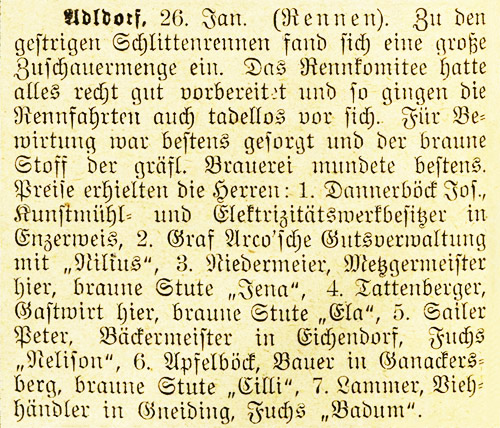

Das Adldorfer Renn-Komitee veranstaltete am 25. Januar 1914 ein Schlittenrennen mit anschließender Tanzmusik.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 21.1.1914)

Wer die Preise erhielt, lässt sich noch heute in der Bayerischen Staatsbibliothek nachlesen.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 28.1.1914)

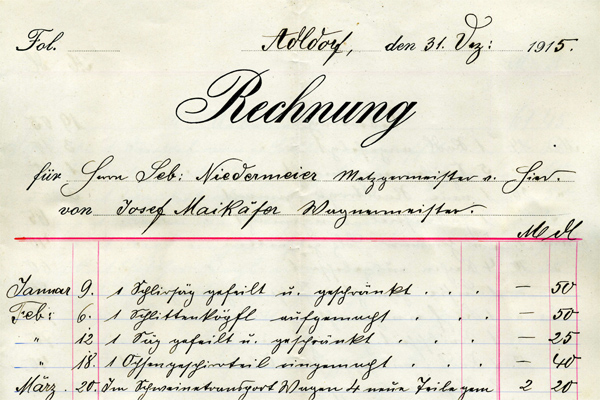

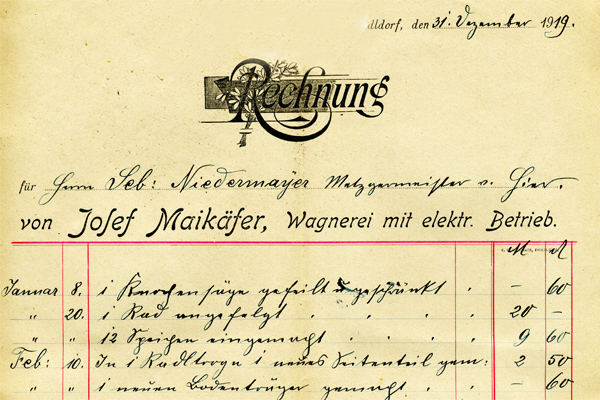

Rechts des Pumpbrunnens befand sich die Wagnerei Maikäfer; zu ihr gehörte vermutlich die Vorderachse des Leiterwagens auf der Straße. Diese Jahresrechnung des Wagners Josef Maikäfer vom 31. Dezember 1915 beginnt mit:

1 Schlirsäg gefeilt u. geschränkt

1 Schlittenköpfl aufgemacht

1 Säg gefeilt u. geschränkt

1 Ochsengeschirrteil eingemacht

Im Schweinetransport Wagen 4 neue Teile gem.

1919 verfügte Wagnermeister Maikäfer über eine Wagnerei mit elektrischem Betrieb.

Berechnet wurden:

1 Knochensäge gefeilt u. geschränkt

1 Rad angefelgt

12 Speichen eingemacht

In 1 Radltrage ein neues Seitenteil gem.

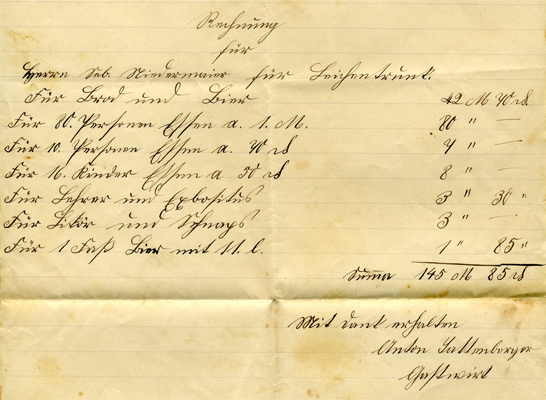

Abrechnung des Leichentrunks vom 26. Dezember 1907 bei Gastwirt Anton Tattenberger

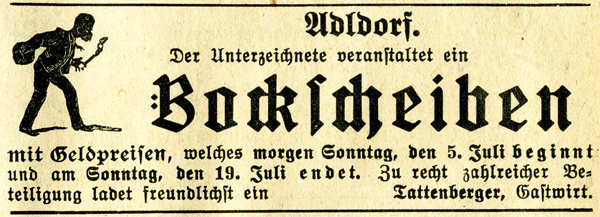

Gastwirt Tattenberger lädt zum Bockscheiben.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 12.7.1914, Wiederholungsannonce von einer Woche früher)

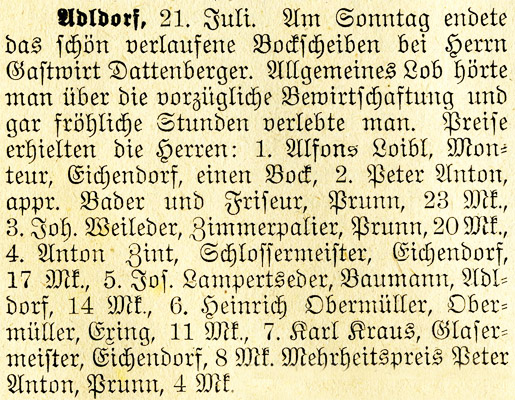

Die Ergebnisliste. Den Ziegenbock gewann Alfons Loibl aus Eichendorf.

Wer den Trostpreis als schlechtester Kegler bekam, wird hier nicht verraten.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 22.7.1914)

Zwei Wochen später geht es weiter mit dem Kellerfest in Kellerhäuser mit großem Konzert.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 25.7.1914)

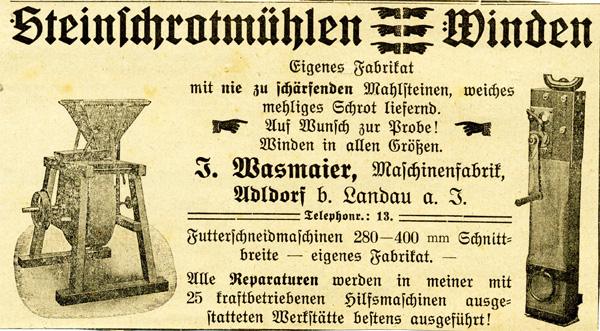

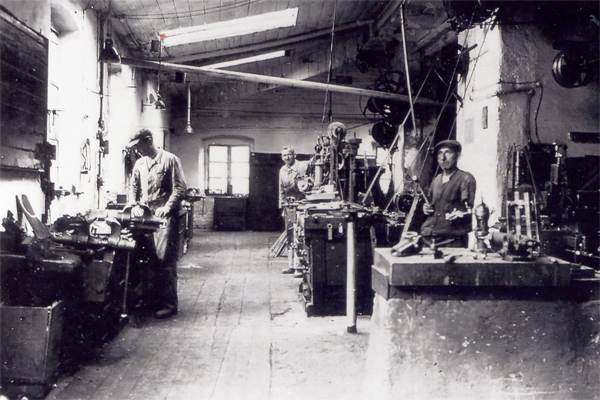

Die Maschinenfabrik Wasmaier wurde schon im Landauer Boten vom 24. März 1896

als bedeutender Reparaturbetrieb für landwirtschaftliche Maschinen erwähnt.

Hier wirbt sie für ihre selbst gebauten

Steinschrotmühlen, Winden und Futterschneidemaschinen.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 17.1.1913)

Das Stinglhammerhaus der Stinglhammerschwestern 1913 (neben der Molkerei) existiert nicht mehr.

(Slg. L. Lorenz)

Elise Stinglhammer, auf dem vorhergehenden Bild die Dritte von links, verschickte vor 1906 diese Adldorfer Ansichtskarte, darauf das üppig verzierte Wasmaierhaus, Schloss und Kirche.

(Slg. L. Lorenz)

Das neue Schloss ca. 1914

Im April 1914 fanden Kinder im Grimeder Taubenkobel einen Uhu.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 12.4.1914)

Gichtbehandlung in der Adldorfer Volksmedizin nach 1900:

Die gichtleidende Person hat täglich fünf Vaterunser und Ave-Maria zu Ehren der fünf Wunden Christi zu beten

und sieben Vaterunser zu Ehren des bitteren Leidens und Sterbens Jesu Christi ...

Aus dem Schreiben eines Mettener Gymnasiasten vom 29. Juni 1914 an die Eltern in Adldorf:

Gestern abend (Sonntag) haben wir auch schon gehört, daß der Kronprinz von Österreich erschossen wurde.

Mit dem Kriegseintritt Großbritanniens begann dann am 4. August 1914 der Erste Weltkrieg.

Adldorf wurde zur Waffenschmiede:

Die Firma Wasmaier stellte 30.000 Granaten her, ca. 27 Zentimeter lang,

jede gestempelt JWA (Josef Wasmaier Adldorf).

Felle: Die Bahnlinie Landau–Aufhausen–Kröhstorf aus der Vogelperspektive, sie ging 1915 in Betrieb.

Auf dieser Aufnahme von 1917 bepflanzen gerade Arbeiter den Sandberg, den späteren Kalvarienberg.

(Slg. L. Kriegl)

Neu: Adldorf mit Dampflok 1918

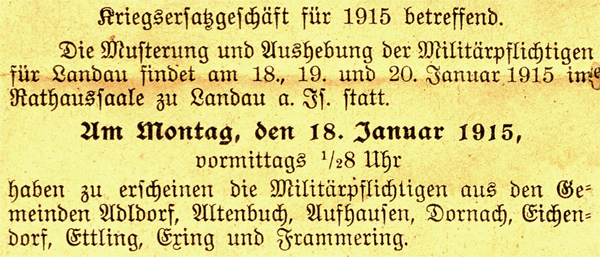

Erster Weltkrieg: Aufforderung an die Adldorfer Militärpflichtigen zur Musterung in Landau am Montag, den 18. Januar 1915

(Landauer Bote und Anzeiger vom 9.1.1915)

Diese drei französischen Gefangenen, einer davon ein französischer Bauer,

wurden 1915 in Adldorf unter militärischer Bewachung als landwirtschaftliche Arbeiter eingesetzt.

Seit 1915 mussten als Folge der britischen Seeblockade Brotmarken ausgegeben werden.

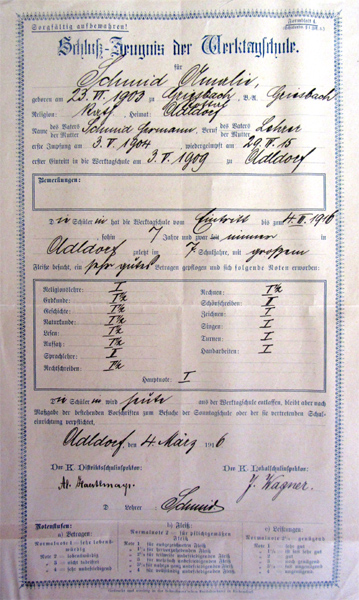

Adldorfer Schluß-Zeugnis der siebenjährigen Werktagschule vom 4. März 1916

(Slg. H. Hagn)

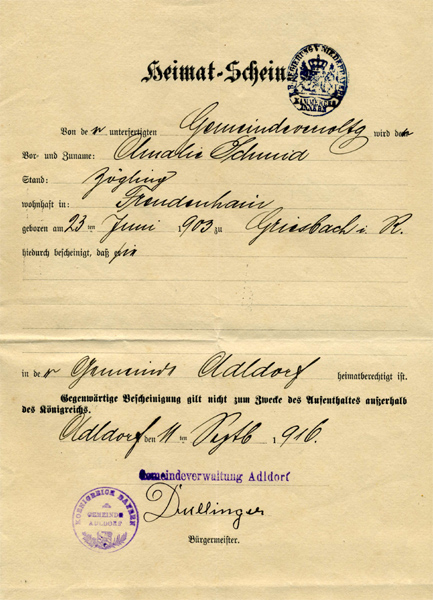

Adldorfer Heimatschein vom 11. September 1916 für den Zögling Amalie Schmid.

Galt innerhalb des Königreichs Bayern als Meldebescheinigung und Nachweis eines festen Wohnsitzes,

musste zum Beispiel zur Trauung vorgelegt werden.

(Slg. H. Hagn)

Blick vom aufgeforsteten Sandberg auf Adldorf um 1918;

hier errichtete dann Graf von Arco das Kriegerdenkmal für die Opfer des Ersten Weltkrieges.

(Slg. L. Lorenz)

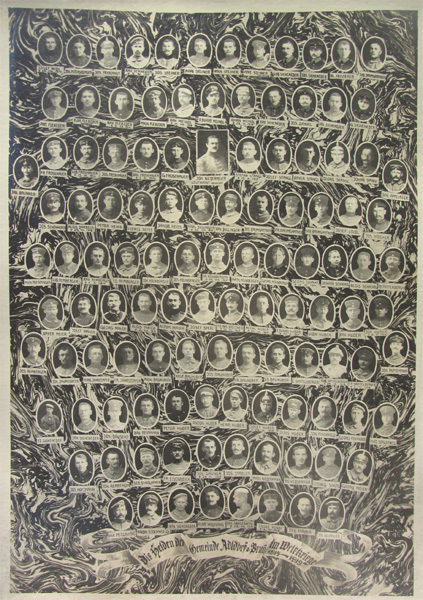

Am 11. November 1918 um elf Uhr endete der Erste Weltkrieg.

116 junge Männer der Gemeinde Adldorf mussten an diesem von Kaiser Wilhelm II. geplanten Krieg teilnehmen.

28 starben.

Am 20. Januar 1919 feierten Adldorfer Kriegsheimkehrer mit den Adldorfern im Gasthaus Tattenberger.

(Gemeindearchiv Eichendorf)

An der Hauptstraße, wo die Indersbacher Straße abzweigt, wohnte und arbeitete bis nach dem Zweiten Weltkrieg der Schuster und weitbekannte Feuerwehrmann Pabstmann.

(Aufnahme ca. 1960, Gemeindearchiv Eichendorf)

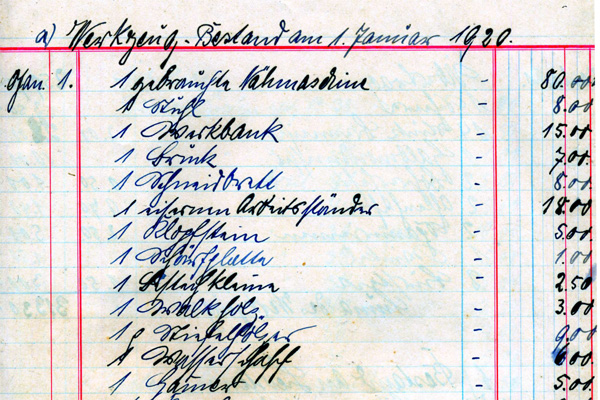

Auszug aus dem Inventarverzeichnis seiner Schusterwerkstatt vom 1. Januar 1920

(Gemeindearchiv Eichendorf)

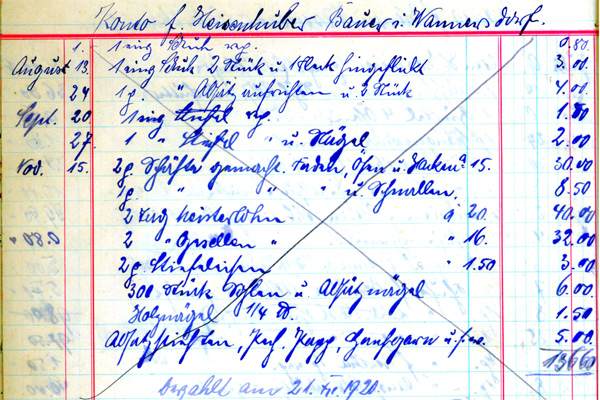

Er stellte 1920 dem Bauern Heisenhuber, Wannersdorf, eine Dreimonatsrechnung über 136,60 Mark für Schuhreparaturen, neue Stiefelschäfte, Absätze, Stiefeleisen, Holznägel ...,

die dieser am 21. Dezember bezahlte.

(Gemeindearchiv Eichendorf)

Eisenbeschlagene, mit Eisennägeln gefertigte Adldorfer Arbeitsschuhe (um 1900)

Aufnahmen Adldorfs des Eichendorfer Fotografen Anton Steindl von 1922

(Slg. H. Seidl)

Das 1907 erbaute Schloss 1922

(Foto A. Steindl, Slg. H. Seidl)

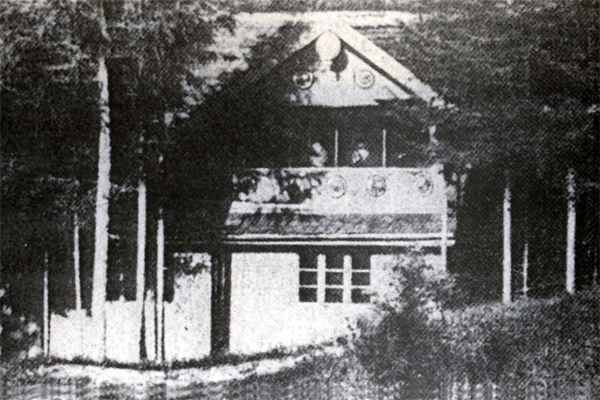

Das Forsthaus von Westen mit Balkon

(Fotos A. Steindl, Slg. H. Seidl)

Adldorf mit Kirche, Hauptstraße und Wirt (um 1920?)

(Slg. L. Pleintinger)

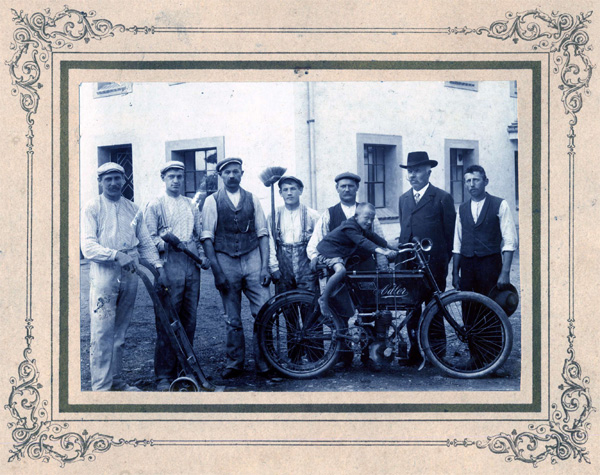

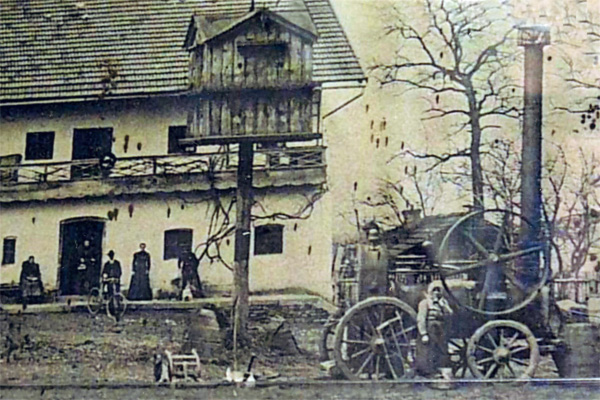

Gleich mehrere Dampfmaschinen warten im Hof der Werkstätte Wasmaier um 1923 auf ihre Reparatur.

Der Zweite rechts der Frau ist Josef Wasmaier (mit Hut), der Zweite von rechts Herr Grau, einarmig als Folge einer Kriegsverletzung.

(Slg. F. Niederleitner)

Die alte Holzbrücke von vor 1927

(Foto H. Hagn)

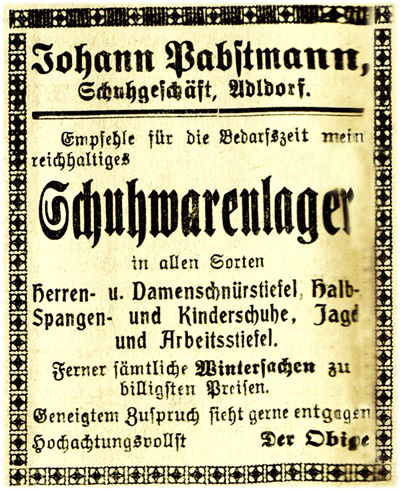

Hier wirbt Der Obige hochachtungsvollst für sein reichhaltiges Schuhwarenlager in allen Sorten.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 4.11.1926)

In gräflichem Auftrag dokumentierte Steindl das Adldorf der Jahre 1922 und 1923.

Die Fotos Steindls sind hier zusammengestellt.

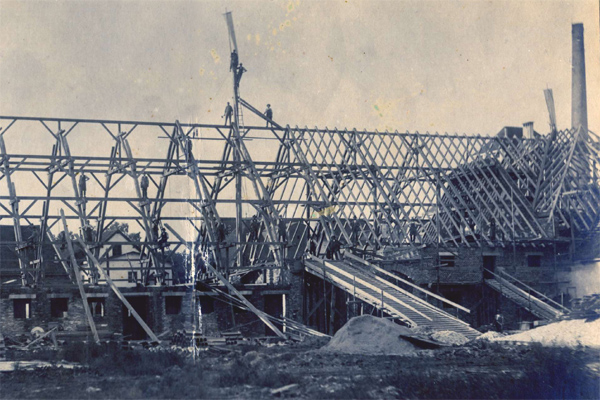

Dieses dokumentiert den Baufortschritt und die Bautechnik des neuen Kuhstalles im Gutshof 1921.

(Gemeindearchiv Eichendorf)

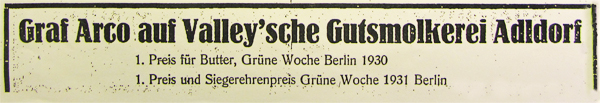

Zeitungsannonce der Adldorfer Molkerei ca. 1933

(Slg. H. Dietl)

Das mittlerweile abgerissene Bauhuberhaus oberhalb des Sommerkellers (Foto Steindl ca. 1922).

Hier wohnte vor 1822 der gräfliche Postbote. Er transportierte jeweils drei Tage zu Fuß auf einer Schubkarre die Post in die zentrale Güterverwaltung nach München, holte dort die Post für Adldorf ab und marschierte damit wieder drei Tage zurück. Dann hatte er einen Tag Pause.

(Slg. L. Lorenz)

Schloss Adldorf mit Park (datiert 3.2.1923)

(Slg. H. Hagn)

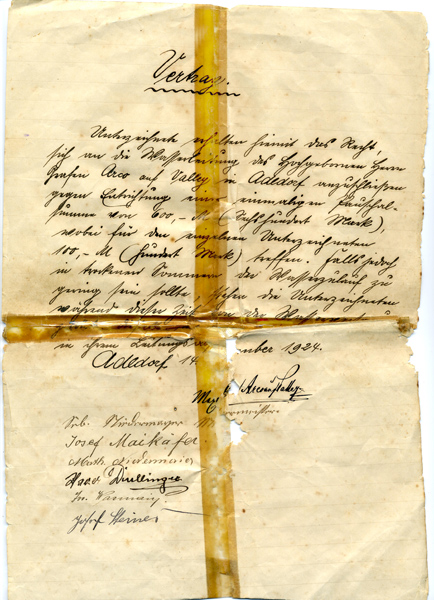

Am 14. Dezember 1924 wurde der erste Vertrag zum Anschluss von Adldorfern an die Wasserleitung des hochgeborenen Grafen Arco auf Valley in Adldorf unterschrieben. Es machten mit: Sebastian Niedermayer, Josef Maikäfer, Mathias Niedermaier, Xaver Dullinger, Josef Wasmaier, Josef Steiner. Ab 1968 wurden alle Adldorfer angeschlossen.

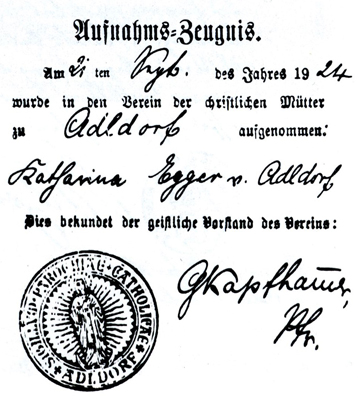

Aufnahms=Zeugnis des Müttervereins 1924

(Slg. F. Schreck)

Der "Stömmerhof" im Winter 1924/25.

Im Adldorfer Trauregister heißt er am 1. Januar 1803 noch "Stögmayr".

(Slg. M. Niedermaier)

Voranzeige großer Schlittenrennen am 2. Februar 1926 in Adldorf

(Landauer Bote und Anzeiger vom 24.1.1926)

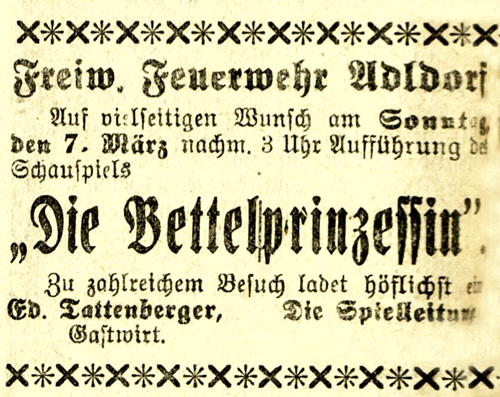

Auf vielseitigen Wunsch organisierte die FFW Adldorf 1926 eine Aufführung der "Bettelprinzessin".

(Landauer Bote und Anzeiger vom 3.3.1926)

Die Schauspieler, ganz links Oberlehrer Schmid

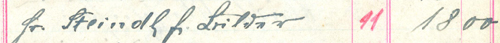

Der Eichendorfer Fotograf Steindl fotografierte, er erhielt dafür 18,00 Mark.

(Archiv der FFW Adldorf)

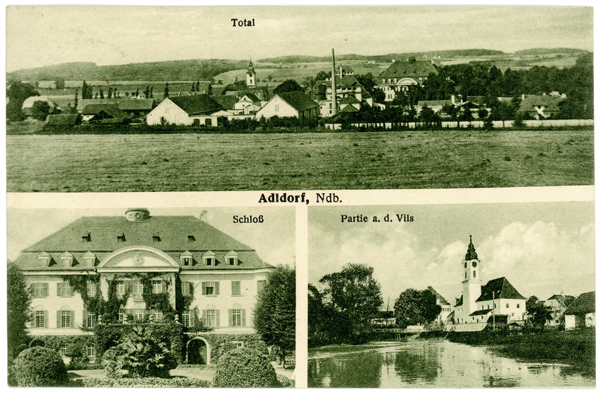

Ansichtskarte Adldorfs mit Schloss und Vilspartie (datiert 1926).

Es steht noch die alte Holzbrücke. Das Vilsufer reicht fast bis an die Kirchenmauer,

an der nur ein kleiner Pfad entlangführt.

(Slg. G. Surner)

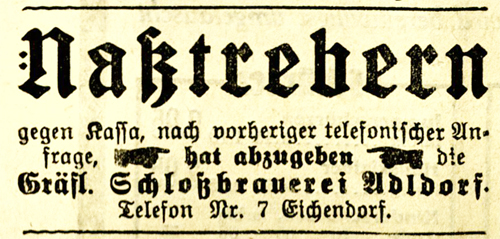

Verkauf von Naßtrebern in Adldorf am 28. März 1926.

Gebraut wurde um diese Zeit das haltbare Märzenbier mit erhöhtem Gehalt an Stammwürze, Alkohol und Hopfen.

Den Sommer über kühle Lagerung im Bierkeller (Kellerhäuser), getrunken wurde es üblicherweise erst im Herbst.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 28.3.1926)

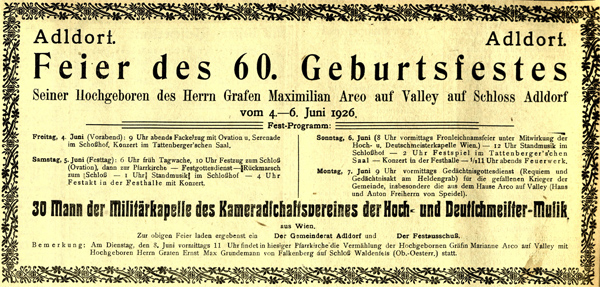

Das beherrschende Großereignis Adldorfs 1926 war die Feier des 60. Geburtages von Graf Arco

mit 30 Mann der Hoch- und Deutschmeister.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 16.5.1926)

Ein Jubiläumsgarten neben dem Schloss wurde angelegt (Aufnahme ca. 1926, verm. von Steindl).

(Slg. L. Lorenz)

Die gräfliche Familie mit Graf Maximilian Arco auf Valley und Gräfin Adelheid mit ihren zwölf Kindern 1925.

Die drei ältesten Söhne starben 1927, 1929 und 1930, Sohn Erlwein ist seit dem Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien vermisst.

Graf Otto, der Zweite von rechts, übernahm später als einziger verbliebener Sohn den Besitz.

(Slg. L. Lorenz)

Die zwölf Kinder der gräflichen Familie, ganz links Graf Otto (1925)

(Foto A. Steindl, Slg. H. Seidl)

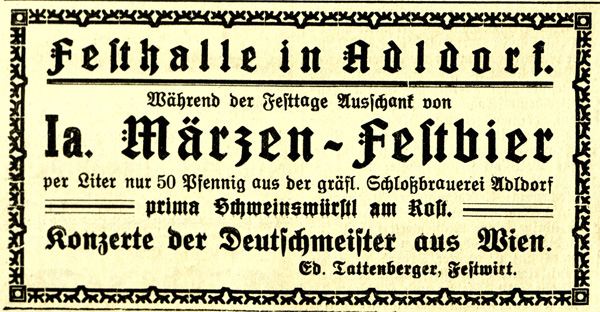

Ausnahmsweise gab es jetzt schon im Juni Ia. Märzen-Festbier.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 3.6.1926)

Die Schlossbrauerei sucht Ende November für die Winterkampagne einen tüchtigen Mälzer.

Im Sommer war Bierbrauen wegen der Brandgefahr verboten;

und für das übliche dunkle Bier waren die Temperaturen zu hoch.

Die Tätigkeit war als Winterbeschäftigung für beispielsweise Maurer gut geeignet.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 25.11.1926)

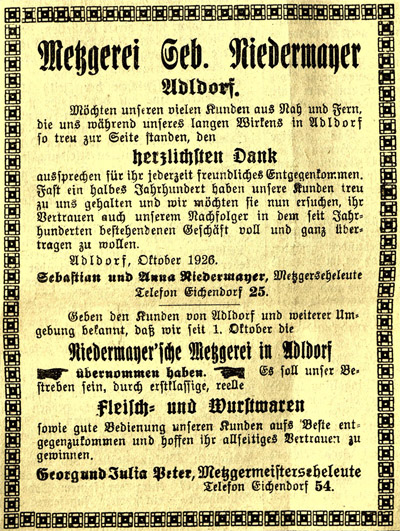

128 Jahre führte Familie Niedermayer die Adldorfer Metzgerei.

Am 1. Oktober 1926 wurde sie pachtweise an das frisch verheiratete Ehepaar Peter übergeben.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 18.10.1926)

Die Familie Peter um 1935 vor der Metzgerei Niedermayer;

1969 folgte Familie Scheuerecker bis 1974.

Die Kapelle am Kalvarienberg

(Foto Steindl um 1922, datiert 20.12.1926, Slg. H. Hagn)

Hinter der Kapelle geht es den Kreuzweg hinauf zum Kalvarienberg mit Kriegerdenkmal;

hier der untere Teil (Foto Steindl ca. 1922).

Die Stationen wurden 1948 in den neuen Friedhof verlegt.

(Slg. F. Niederleitner)

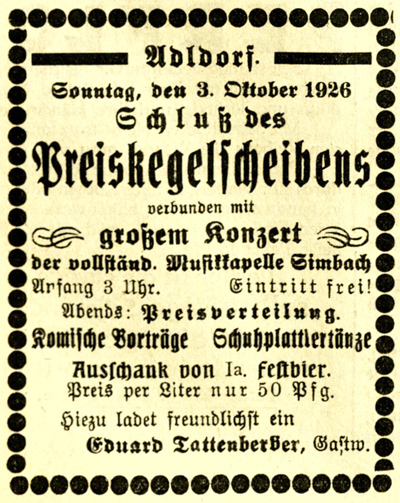

Vilstaler Preiskegelscheiben 1926 in Adldorf mit großem Konzert, komischen Vorträgen und Schuhplattlertänzen

(Landauer Bote und Anzeiger vom 1.10.1926)

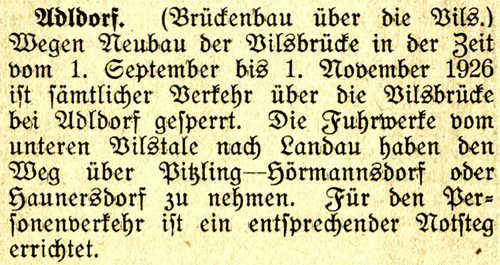

1926 wurde der Fuhrwerksverkehr wegen Neubaus der Adldorfer Brücke zwei Monate umgeleitet.

Keine 20 Jahre später wurde die Brücke von SS-Leuten gesprengt.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 2.9.1926)

Die neue, massive Brücke von 1926; 1945 wurde die dann 19 Jahre alte Brücke wieder gesprengt.

Auf dem Friedhof stehen zahlreiche schmiedeeiserne Grabkreuze.

(Slg. L. Lorenz)

Der Jahrstorferhof in Wannersdorf ca. 1926

(Slg. Fam. Jahrstorfer)

Dampfdreschen am Pleintingerhof in Wannersdorf 1930.

Die Dampfmaschine gehörte Apfelbeck, Ganackersberg.

(Slg. L. Pleintinger)

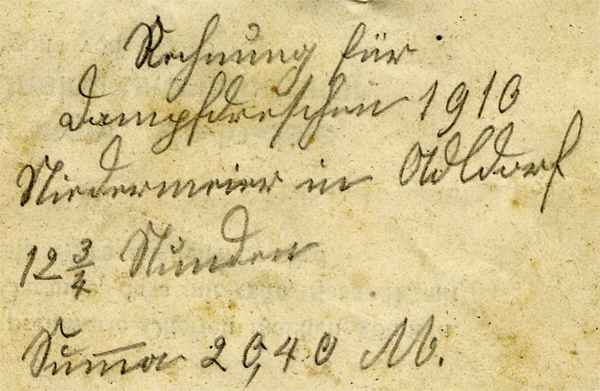

Der 88-jährige Stömmerbauer erzählt vom Dampfdreschen:

Hier eine Rechnung über Dampfdreschen aus dem Jahre 1910

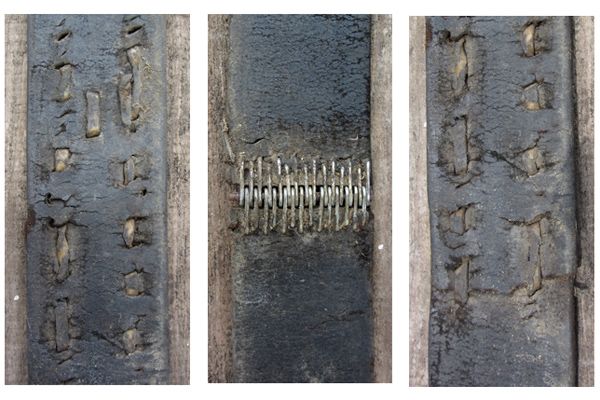

Neunmal wurde dieser Transmissionsriemen mit unterschiedlichen Eisenklammern, Lederschnüren und Federkielen geflickt, bis er 1954 außer Dienst gestellt wurde.

Am 29. Dezember 1930 wurde der letzte bäuerliche Gemeinschaftsgrund in Adldorf, ein Überbleibsel der mittelalterlichen Allmende, unter den Berechtigten aufgeteilt. 1844 waren noch fünf Prozent des landwirtschaftlichen Grundes Gemeinbesitz, auf den nach einem Verteilungsschlüssel Rinder, Schweine und Gänse getrieben werden durften.

Im Grundbuch existierten die Rechtleranteile (formaler Anteil am gemeinschaftlichen Besitz) jedoch weiter.

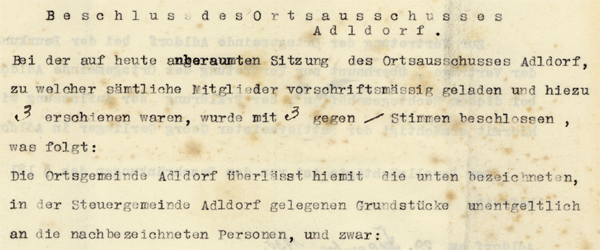

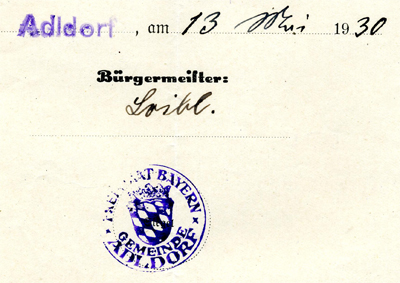

Am 13. Mai 1930 wurde die Unterschrift von Bürgermeister Loibl

mit dem Siegel FREISTAAT BAYERN GEMEINDE ADLDORF bestätigt.

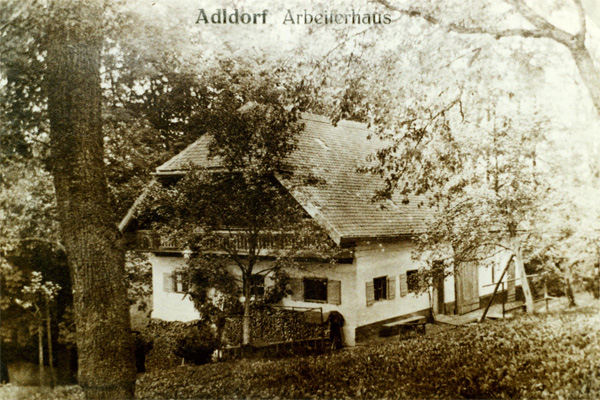

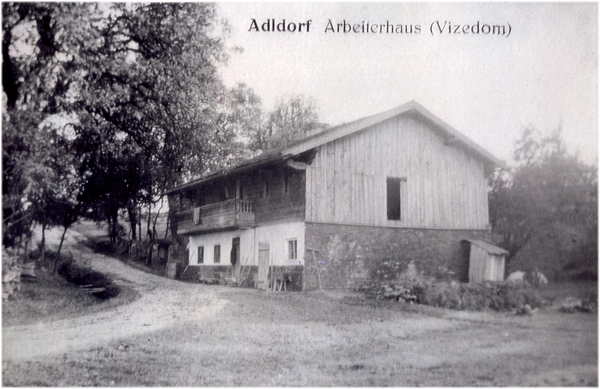

Das Arbeiterhaus der Gutsverwaltung auf dem Weg nach Kellerhäuser (Aufnahme Steindls von 1922)

mit außen gelegenem Plumpsclo ist mittlerweile abgebrochen.

Vor langer Zeit wohnte hier der Vizedomus, der Gutsverwalter.

(Slg. Flexeder)

Blick auf Vizdom (Riedereranwesen) von Südosten.

Es war eines der letzten Häuser der Gemeinde Adldorf ohne fließendes Wasser und ohne Strom.

(Slg. L. Lorenz)

Die Adldorfer Kirche (datiert 11.11.1931).

Die Brücke wurde dann am 30. April 1945 gesprengt.

(Slg. H. Hagn)

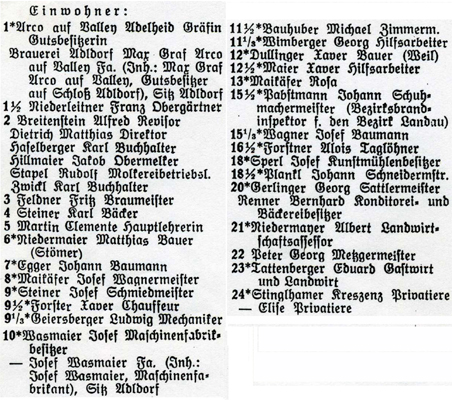

Die Adldorfer Familien mit Hausnummern um 1932 in einer Aufstellung des Bezirksamts Landau

(Slg. H. Hagn)

Erstkommunion in Adldorf ca. 1932

(Slg. F. Schreck)

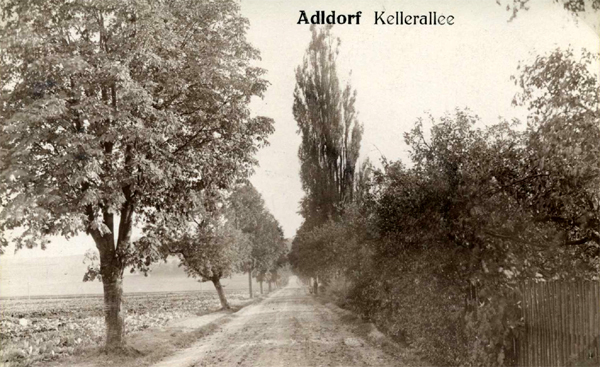

Die "Kellerallee" (datiert 4.8.1932)

(Slg. H. Hagn)

Dieses Cabrio, ein grüner Opel Laubfrosch, war im Sommer 1932 eines der wenigen Adldorfer Autos.

(Fotografiert in Schweiklberg)

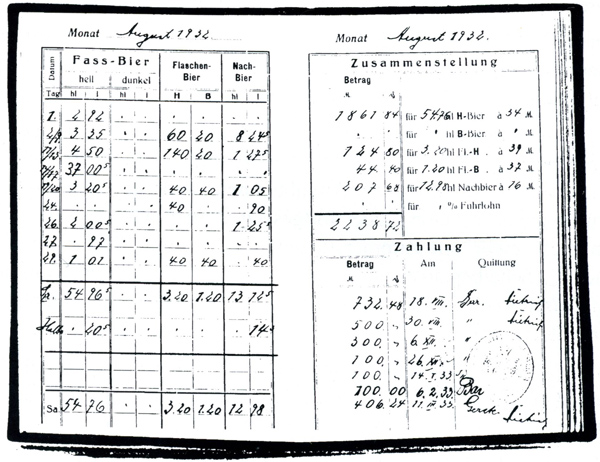

Aus dem Bierbuch für August 1932 der Brauerei Arco des Gasthauses Eisenreich in Prunn;

abgerechnet wurden Fass-Bier, Flaschen-Bier und Nach-Bier.

Nachbier, auch Dünnbier oder Scheps genannt, wurde entweder aus Brauresten hergestellt (Nachbier) oder mit einem geringen Stammwürzegehalt von max. 6 Prozent, Alkoholgehalt um 1,5 Prozent; es kostete nur 16 Mark statt 34 Mark pro Hektoliter.

(Slg. Fam. Loibl)

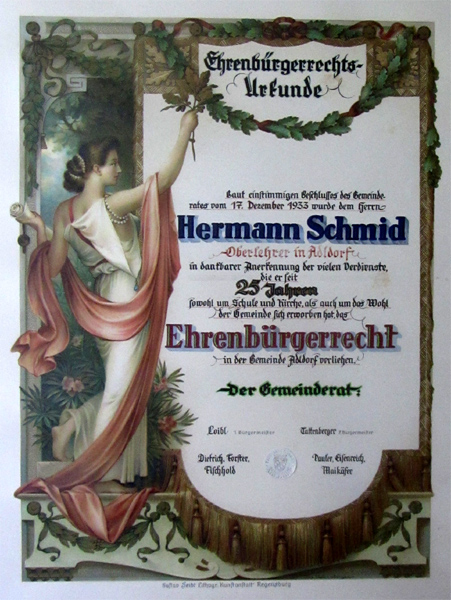

Am 17. Dezember 1933 erhielt Oberlehrer Schmid für seine 25-jährige verdienstvolle Tätigkeit das Ehrenbürgerrecht.

(Slg. H. Hagn)

Beladen des Mistwagens 1934 in Wannersdorf

(Slg. Fam. Jahrstorfer)

Die Kellerhäuser Holzschusterkapelle am 10. Juni 1934

Im Inneren hingen zahlreiche Votivtafeln.

(Foto Brosig ca. 1965)

Mähen der Gruberwiese oberhalb Adldorfs mit zwei PS am 15. Juni 1934

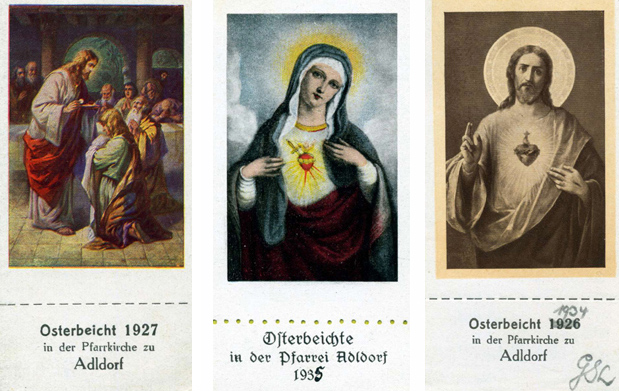

Beichtbilder von 1927 bis 1935.

Diese mussten nach Ostern im Religionsunterricht vorgelegt werden.

Der Beichtnachweis von 1934 trägt das Autogramm des damaligen Pfarrers Kapfhammer.

(Slg. H. Hagn)

Heuernte in Hötzenhub (ca. 1935)

(Slg. M. Jahrstorfer)

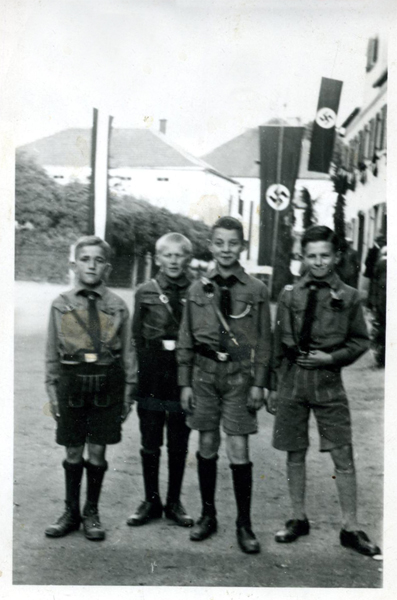

Die Adldorfer Hitlerjugend in der NS-beflaggten Hauptstraße (ca. 1935)

(Archiv der FFW Adldorf)

Das 1927 erbaute Schützenhäusl mit Kleinkaliberschießstand der 1881 gegründeten Freischützen Adldorf.

Das Haus wurde in den Achtzigerjahren abgerissen (Aufnahme vor 1938).

(Slg. L. Lorenz)

1937: zweihundert Jahre Kirche Adldorf

(Slg. H. Hagn)

Blaskapelle vor dem Tattenberger Wirt am 29. September 1937

Besuch aus der Stadt mit Fotoshooting auf dem Odlfaßl (1938)

Ackern mit einem Deutz in Wannersdorf ca. 1935;

einer der ersten Schlepper im Landkreis Landau

(Slg. Fam. Jahrstorfer)

Fünf Gespanne des Gutshofes bei der Feldarbeit im Bereich des jetzigen Friedhofs;

im Hintergrund das Planklanwesen (1938)

(Slg. G. Kölzer)

Der Bahnhof Adldorf an Pfingsten 1938 mit der Aushilfsbahnhofsvorsteherin Frau Rosa Pabstmann

(Slg. FFW Adldorf)

Adldorf 1939

(Slg. L. Kriegl)

Der Adldorfer Eisweiher ca. 1940.

Im Dezember 1921 ertranken hier die sieben und neun Jahre alten Kinder des Bräumeisters Maurer.

Sie waren im nachwachsenden Eis eingebrochen; eines wurde erst nach Auftauen des Eises wiedergefunden.

(Foto C. Siegl)

Mit dieser Eiszange half der Metzger bei der Eisernte.

Mäheinsatz in Hötzenhub ca. 1940

(Slg. M. Jahrstorfer)

Adldorfer Schmiede und Gasthaus (um 1940??)

(Slg. L. Lorenz)

Der Dullingerhof in Adldorf 1943

(Slg. M. Jahrstorfer)

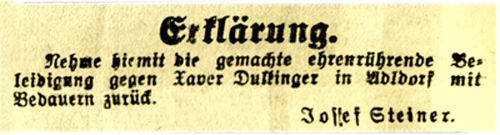

Am 14. November 1926 nimmt Jossef Steiner die ehrenrührende Beleidigung gegen Xaver Dullinger zurück!

(Landauer Bote und Anzeiger vom 14.11.1926)

Beim Stadler in Grub war um 1941 ein Stock-Schlepper mit Deutzmotor im Einsatz.

(Slg. A. Salzberger)

Hötzenhub 1943

(Slg. M. Jahrstorfer)

Brotzeit vor dem Aufladen (Wannersdorf 1943)

(Slg. Fam. Jahrstorfer)

Ernte in Wannersdorf ca. 1943

(Slg. Fam. Jahrstorfer)

Pferderechen in Wannersdorf (ca. 1943, Bildausschnitt)

(Slg. Fam. Jahrstorfer)

16 Personen sind zur Erntearbeit auf dem Feld und machen Brotzeit mit halben Laiben Brot und Getränk aus dem irdenen Krug (Wannersdorf, Bildausschnitt mit 11 Personen).

(Slg. Ch. Jahrstorfer)

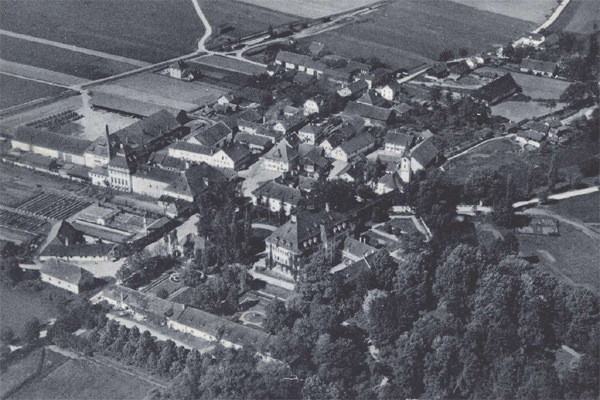

Auf dieser Luftaufnahme (vor 1943) sind schön Schlossgärtnerei, Bahnhof und Sauhof zu sehen.

Unten links die neu gebaute Molkerei (2017 ist in dem Gebäude ein Blumenladen).

Die Kuhherde des Gutshofs wird auf die Weide getrieben (ca. 1940).

(Slg. Ch. Jahrstorfer)

Die Annahmestelle an der Molkerei Adldorf mit dem Molkereipersonal (19.10.1941)

(Slg. M. Allinger)

Der Milchwagenfahrer Lohmiller kommt aus dem Bereich Ettling noch mit dem Pferdefuhrwerk (19.10.1941).

(Slg. M. Allinger)

Die Tochter Maria des Fuhrunternehmers Ludwig aus Exing bringt die Milch bereits mit dem Deutz-Schlepper (19.10.1941).

(Slg. M. Allinger)

Das Familiengrab der Niedermaier (Stömmer) im alten Friedhof 1944

(Slg. M. Niedermaier)

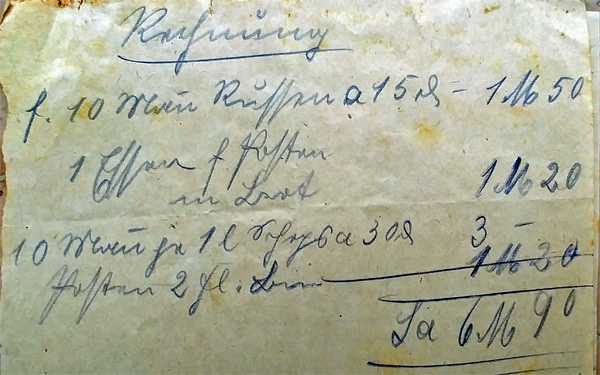

Gefangene russische Zwangsarbeiter wurden gegen Gebühr für Eigenleistungen, hier zum Kanalbau, verliehen.

Hier eine Rechnung für zehn russische Männer à 15 Pfennig pro Tag, ergibt 1 Mark 50,

1 Essen für den Wachposten und Brot kosteten 1 Mark 20,

zu trinken gab es einen Liter Scheps pro Gefangenen à 30 Pfennig,

der Posten bekam zwei Flaschen Bier für 1 Mark 20.

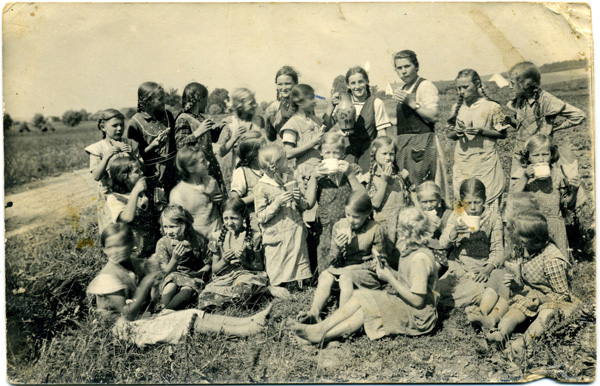

Die Adldorfer Schulmädchen mit ihrer Lehrerin Frau Plattner beim Ernteeinsatz in Burgstall ca. 1944

(Slg. F. Schreck)

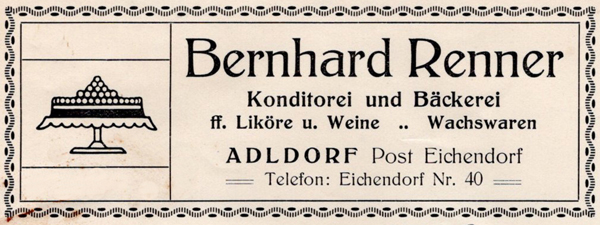

Die Bäckerei – Konditorei – Weinhandlung mit Bäcker- und Konditormeister B. Renner (um 1945?)

(Slg. K. Bauer)

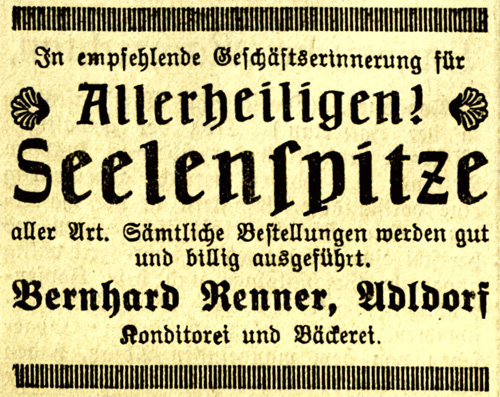

Bernhard Renner erinnert für Allerheiligen an seine Seelenspitze, ein zum Beispiel bei Patenkindern begehrtes Geschenk.

(Landauer Bote und Anzeiger vom 20.10.1926)

Briefkopf von Bernhard Renner 1937

Die Adldorfer Hauptstraße (um 1940?)

(Slg. L. Lorenz)

Mit dem Vorrücken der Kommunisten nach Ungarn im Zweiten Weltkrieg flüchteten Teile der medizinischen Universität Budapest nach Westen und wurden mit Lehrkörper, Studenten und Pferdegespannen zum Teil in Adldorf einquartiert.

(Zeitgenössische Aufzeichnung, überwiegend in Gabelsberger Kurzschrift)

Ca. 50 Medizinstudenten und Medizinstudentinnen bezogen die beiden Klassenzimmer der Schule. Die Bevölkerung stieß sich laut Pfarrer Kapfhammer an ihrem freien Gebaren "in Kleidung, speziell beim Gang zum Baden".

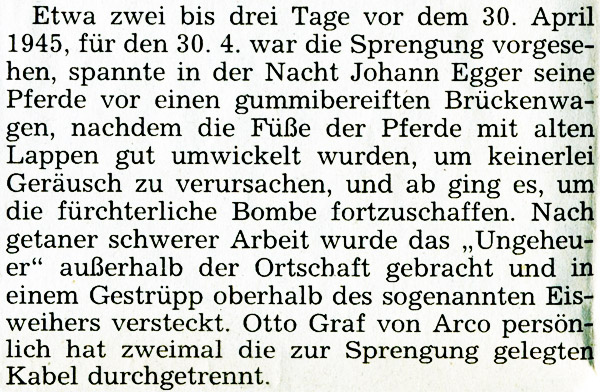

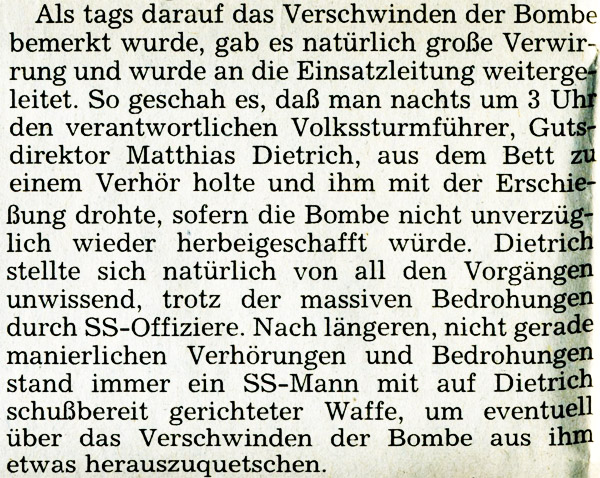

28. April 1945: Die geplante Brückensprengung mit einer 36 Zentner schweren Fliegerbombe hätte große Zerstörungen verursacht.

Die Bombe wurde von engagierten Bürgern versteckt.

(Slg. F. Schreck)

29. April 1945: Die SS drohte mit Erschießung, aber Direktor Dietrich hielt dicht.

(Slg. F. Schreck)

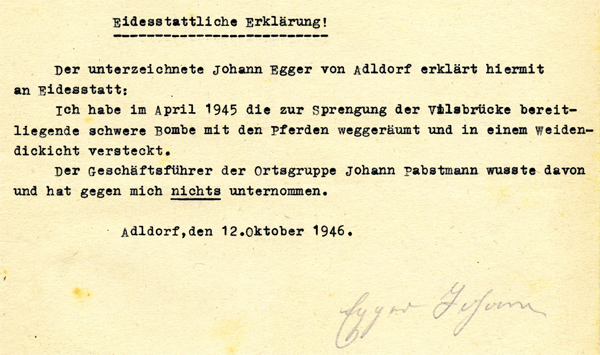

Eidesstattliche Erklärung von Herrn Egger, dass ihn der Geschäftsführer der Ortsgruppe nicht an dem Verstecken der Bombe hinderte (Schreiben vom 12. Oktober 1946 zur Entlastung des NS-Ortsgruppenleiters im Rahmen der Entnazifizierung)

(Archiv der FFW Adldorf)

Kirchendach und Kirchturm wurden durch eine doch noch durchgeführte kleinere Sprengung schwer beschädigt.

Dachziegelersatz kam aus Eichendorf.

Die nach der Brückensprengung errichtete hölzerne Behelfsbrücke vor der Adldorfer Kirche (nach 1945).

(Slg. L. Lorenz)

Am 1. Mai 1945 um zwölf Uhr mittags erreichten die Amerikaner, von Prunn kommend, mit einer großen Anzahl Panzer Adldorf.

Auf dem Schlossturm wehte eine weiße Fahne. Zwei Adldorfer gingen mit einer weißen Fahne den Amerikanern entgegen, einer war der Ortsgruppenleiter der NSDAP, Johann Pabstmann.

Die Adldorfer wurden evakuiert, amerikanische Soldaten wurden einquartiert.

Der amerikanische Generalstab bezog das Schloss.

Auch der amerikanische General George Patton, einige Monate Generalgouverneur von Bayern, bezog Quartier im Schloss Adldorf.

Die erste farbige Aufnahme des Schlosses (ca. 1950?)

(Foto Steindl, Slg. H. Seidl)

Heuernte in Hötzenhub 1946

(Slg. M. Jahrstorfer)

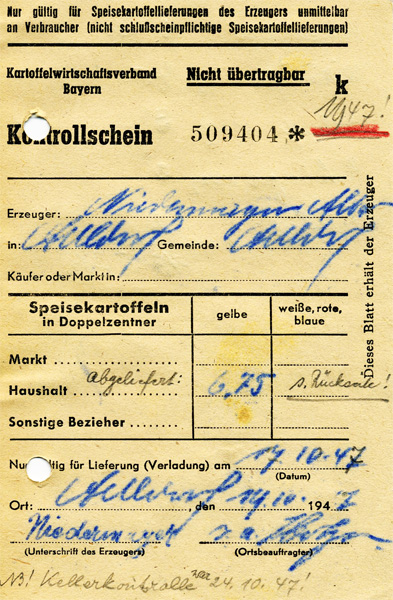

Bescheid des Kartoffelwirtschaftsverbandes über die Kartoffelabgabemenge vom 17. Oktober 1947,

eine Woche später erfolgte nochmals eine Kellerkontrolle zur Überprüfung des Bestandes.

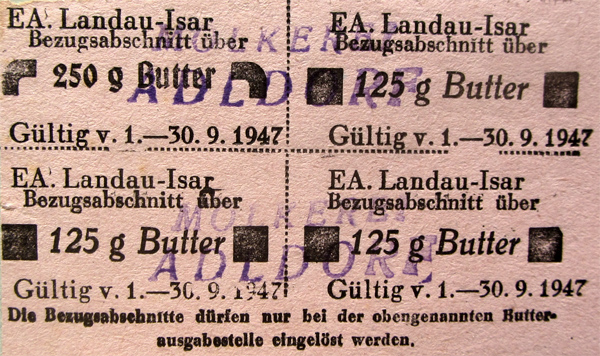

Lebensmittelmarken für Butter der Adldorfer Molkerei vom September 1947

(Gemeindearchiv Eichendorf)

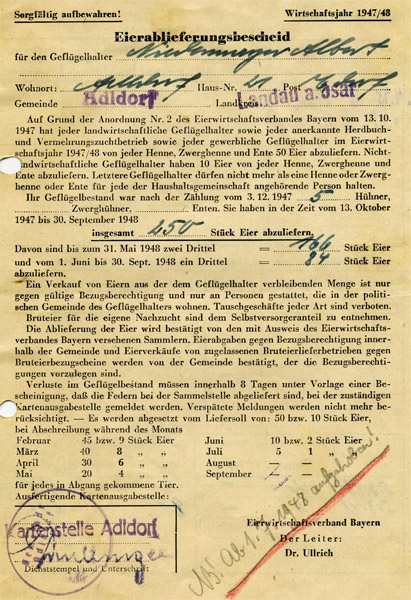

Der Eierablieferungsbescheid der Kartenstelle Adldorf über 250 Eier bei fünf Hühnern für das Jahr 47/48.

Die Eierbewirtschaftung wurde zum 1. Juli 1948 aufgehoben.

Pflügen in Wannersdorf (um 1948) mit einem 18-PS-Deutz, geliefert von der Firma Wasmaier, Adldorf

(Slg. Fam. Jahrstorfer)

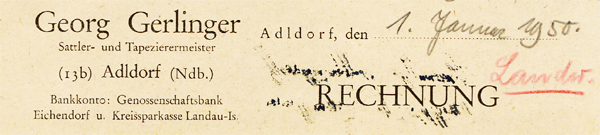

Die Sattlerei und Tapeziererei Gerlinger ca. 1948

(Slg. K. Bauer)

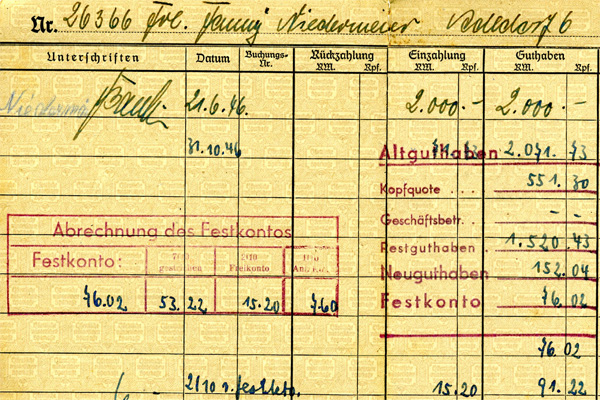

Am 20. Juni 1948 wurde die Reichsmark auf Deutsche Mark umgestellt.

Vom Altguthaben dieser Adldorferin von 2071,73 RM wurde ein Kopfgeld (hier 551,30 RM, diese wurden 1:1 zu DM) abgezogen, der Rest wurde auf ein Zehntel abgewertet (auf 152,04 DM).

Die Hälfte davon (76,02 DM) wurde tatsächlich gutgeschrieben.

Die andere Hälfte wurde auf 30 Prozent entwertet (53,22 DM wurden gestrichen), 20 Prozent (15,20 DM) kamen auf ein "Festgeldkonto", 10 Prozent (7,60 DM) auf ein Anlagekonto.

Aus 2071,73 RM wurden also 650,12 DM.

(Slg. X. Niedermaier)

Nachmission in Adldorf am 2. bis 4. Juli 1948

(Slg. H. Hagn)

Wegen der hohen Säuglingssterblichkeit taufte man auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg bald nach der Geburt.

Anstelle der Mutter begleitete dann – wie hier – die Hebamme (hier: Frau Jahn (links)) die Zeremonie (1949).

Diese Zusammenstellung aus dem Jahr 1949 mit 73 Adldorfer Kriegsteilnehmern ist unvollständig.

1950 waren von 1330 Einwohnern 543 Flüchtlinge.

Auch im früheren Schützenhaus (erbaut 1927) wohnte nach dem Krieg eine Flüchtlingsfamilie.

Das Haus wurde in den 60er-Jahren abgebrochen.

(Slg. L. Pleintinger)

Dampfmaschine bei Flexeder in Höfen (vor 1950)

(Slg. E. Sicheneder)

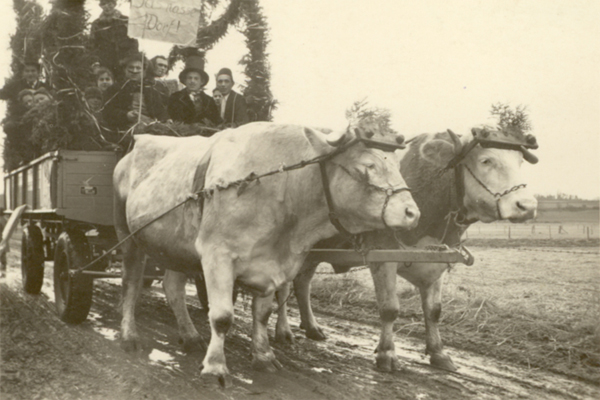

Faschingshochzeit in Adldorf 1950; das Brautpaar (zwei Adldorfer Männer) in der Ochsenkutsche

(Slg. G. Kölzer)

Hochzeitsgäste in der Ochsenkutsche

(Slg. X. Niedermaier)

Der Wannersdorfer Faschingswagen für den Adldorfer Umzug ca. 1950

(Slg. L. Pleintinger)

Die Obrigkeit huldvoll im Automobil, im Hintergrund der Dullingerhof

(Slg. L. Lorenz)

Aufstellen des Wannersdorfer Maibaums ca. 1950

(Slg. L. Pleintinger)

Dämpfen in Wannersdorf (um 1950??)

(Slg. Fam. Jahrstorfer)

Futterschneider in Wannersdorf um 1950

(Slg. L. Pleintinger)

Butterfass der Familie Niederleitner aus der Zeit um 1950 (?)

Die Adldorfer zweiklassige Schule um 1950.

Unten rechts war das Gemeindeamt, links die Lehrerwohnung.

Die zwei Klassenräume lagen im ersten Stock.

Nach 1950 wurde ein drittes Klassenzimmer eingerichtet.

(Slg. L. Pleintinger)

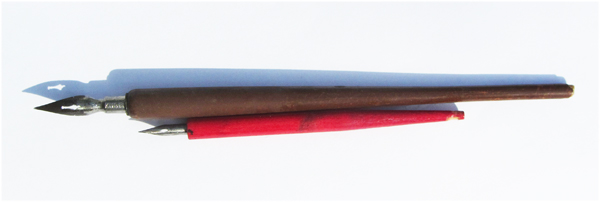

An der Adldorfer Schule wurde um 1950 mit diesen Federn und Federhaltern geschrieben,

mit Tinte aus dem Tintenfass.

Der Loiblhof in Prunn mit eigenem Zuchtstier (ca. 1950)

(Slg. Fam. X. Loibl)

Hier werden Disteln gestochen (1950).

(Slg. Fam. X. Loibl)

Kartoffelklauben in Wannersdorf (um 1940??)

(Slg. Fam. Jahrstorfer)

Brotzeit bei der Getreideernte 1950

(Slg. Fam. X. Loibl)

Der Hänger hier ist mit Getreidegarben voll beladen, gedroschen wird später (1951 Eggendorf).

(Slg. L. Pleintinger)

14 Kinder beim Schlittenfahren im Marienweg ca. 1952

(Slg. B. Neumann)

Die Indersbacher Straße im Winter (ca. 1952); rechts die Landmaschinenfabrik Wasmaier

(Slg. B. Neumann)

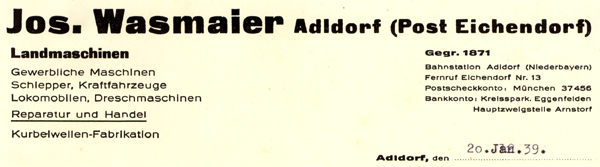

Briefkopf von Landmaschinen Wasmaier (20.1.1939)

Die Werkstätte der Firma Wasmaier 1936

(Slg. F. Schreck)

Firma Wasmaier mit Dampfmaschinen (um 1945??)

(Slg. F. Schreck)

Blick in den Innenhof der Landmaschinenfabrik 1979

(Slg. L. Kriegl)

Auf der gegenüberliegenden Seite der Indersbacher Straße hatte der Sattler- und Tapezierermeister Gerlinger sein Geschäft (Briefkopf von 1950).

(Slg. K. Bauer)

Die frisch bezogene Wohnzimmergarnitur, heute als Retrolook erneut modern, ca. 1951

(Slg. K. Bauer)

Der Ausstellungsraum ca. 1952 mit Möbeln im zeitgenössisch aktuellsten Design

(Slg. K. Bauer)

Gerlinger war von 1905 bis 1945 Schützenmeister der Adldorfer Freischützen.

In der östlichen Doppelhaushälfte wohnte und arbeitete der Bäcker- und Konditormeister Renner (ca. 1954);

der Anbau ganz links: die Adldorfer Eisdiele.

(Slg. K. Bauer)

Bernhard Renner sen. beim Trocknen der Dauerbrezen (1950)

(Slg. K. Bauer)

Vor dem Backen werden die Brezen gelaugt (ca. 1951).

(Slg. K. Bauer)

Die Adldorfer Faschingskinder 1951

(Slg. B. Neumann)

Die Brotlaibe sind fertig (ca. 1952).

(Slg. K. Bauer)

Sein Lieferwagen Bäckerei Renner Adldorf wurde von einem kleinen Polenpferd gezogen (vor 1950?).

(Foto L. Kriegl)

Der Nigrin in Adldorf ca. 1952

(Slg. K. Bauer)

Die Altschützen Renner Bernhard und Gerlinger Georg ca. 1952 mit der Fahne von 1929

(Slg. K. Bauer)

Erntezeit auf dem Jahrstorferhof in Wannersdorf 1953

(Slg. Fam. Jahrstorfer)

Adldorf 1955

Das alte Maikäferhaus an der Vils ca. 1955

(Slg. B. Neumann)

Noch 1955 lebten Vertriebene in Hötzenhub in der guten Stube und halfen auf dem Hof.

(Slg. Jahrstorfer)

Brauerei, Schmiede und altes Wirtshaus vom Kirchturm aus (vor 1955).

1955 wurden die Bäume vor dem Bräuhaus gefällt und die Hauptstraße wurde geteert.

(Slg. F. Müller)

Bierflasche der Brauerei Arco und Porzellanbierflaschenverschlüsse (um 1960?)

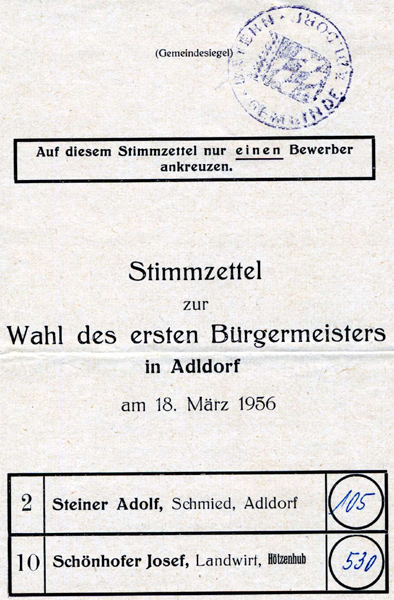

Am 18. März 1956 wurde der Landwirt Schönhofer Josef aus Hötzenhub mit 530 Stimmen zum Adldorfer ersten Bürgermeister gewählt.

(Gemeindearchiv Eichendorf)

1957 machte Graf Arco seinem Ärger über die Gängelung durch das Landratsamt Luft:

Wohnraumbewirtschaftung des Schlosses, Vorschriften für die Brauerei ...

(Gemeindearchiv Eichendorf)

1957 wurde mit den gezogenen Mähdreschern gearbeitet (Stanglhof Eggendorf).

(Slg. L. Pleintinger)

Viererzug der Schlossbrauerei Adldorf für das Eichendorfer Volksfest 1957

mit den Pferdeführern Hans und Xaver Thalhammer

(Slg. L. Kriegl)

Ausrücken der FFW Adldorf aus dem alten Feuerwehrhaus mit der Motorspritze von 1923 (ca. 1958)

(Slg. F. Schreck)

Geübt wird hier an der Vils (ca. 1958), im Hintergrund noch die Behelfsbrücke

(Slg. F. Schreck)

Adldorf 1959; oben rechts das neue Molkereigebäude.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Hauptstraße die alte Molkerei.

Die Hauptstraße ist seit 1955 geteert.

(Slg. H. Dietl)

Aus den Aufzeichnungen eines Brauereiangestellten über die Situation um 1950

(Slg. E. Blaha)

1957 lieferte der Fuhrunternehmer Ludwig aus Exing mit seinem Schwiegersohn Bernhard die Milch mit dem Mercedes Unimog.

(Slg. M. Allinger)

(Slg. G. Kölzer)

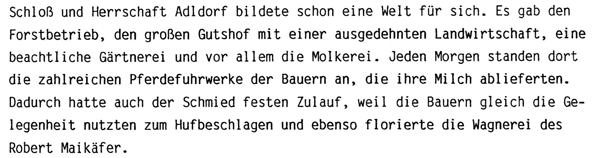

1959 fand sich an der Stelle des Gestüts der Jahrhundertwende eine artgerechte Schweinezucht, der Sauhof.

(Gemeindearchiv Eichendorf)

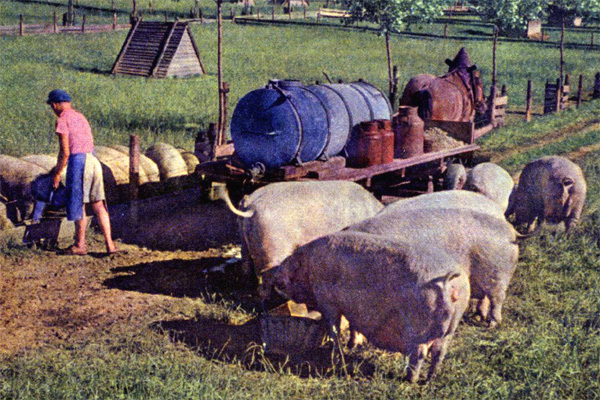

Wagnerei und Gemischtwaren Maikäfer ca. 1960

(Slg. B. Neumann)

Gemischtwaren Maikäfer 1954

(Slg. Ch. Jahrstorfer)

Briefkopf der Wagnerei Maikäfer 1939

Der elfmalige Schützenkönig Robert Maikäfer

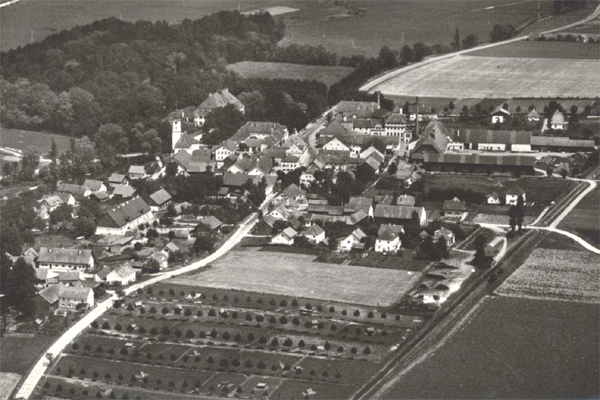

Luftbildaufnahme Adldorfs (ca. 1960?)

Adldorf (ca. 1960?)

Adldorf (ca. 1960?)

Teilnehmer einer Treibjagd in Adldorf ca. 1960

(Slg. Jahrstorfer)

Die Kellerbergallee mit Andreaskreuz am Bahnübergang zum ehemaligen Sommerkeller um 1960

(Slg. L. Lorenz)

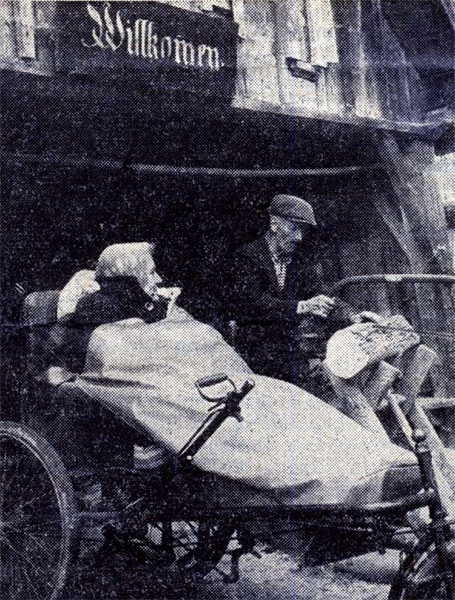

1961 erinnerte nur noch das Willkommensschild am Eingang zur ehemaligen Kegelbahn der Burg in Kellerhäuser an den früheren Sommerkeller.

(Gemeindearchiv Eichendorf)

Jede Gemeinde musste für ihre Armen selbst aufkommen.

Im Adldorfer Armenhaus (Aufnahme von 1962, wenig später wurde das Gebäude abgebrochen) wohnte zuletzt der Adldorfer Fotograf und Schneider.

(Foto L. Kriegl)

Von ihm stammte dieses Gruppenbild Adldorfer Kinder um 1955.

(Slg. L. Pleintinger)

Adldorf mit Sauhof und Bahnhof (datiert 28.6.1960)

(Slg. H. Hagn)

1961 führte Frau Rusam in den Räumen der früheren Bäckerei/Konditorei Renner eine Postfiliale:

Einträge mit Adldorfer Poststempel von 1961.

(Slg. X. Niedermayer)

800-Jahr-Feier Adldorf 1962; das gräfliche Paar in historischer Kleidung

(Foto L. Kriegl)

Auftritt der Landauer Schäffler 1963 im Schlossrondell

(Foto L. Kriegl)

Oberhalb der Adldorfer Mühle ca. 1962

(Slg. L. Pleintinger)

Das Adldorfer oberschlächtige Mühlrad ca. 1963

(Slg. J. Sperl)

Auslauf der Mühle Adldorf ca. 1962.

1963 wurde die Mühle aufgelassen und abgebrochen.

(Slg. L. Pleintinger)

Rechnungsformular von Josef Sperl, Mühle, Adldorf (1950)

Die Schmiede (urkundlich erwähnt bereits 1693) am Tag vor dem Abriss.

Im angebauten Gebäude dahinter arbeiteten die Schäffler der Brauerei:

Ursprünglich fertigten sie Fässer, dann erledigten sie nur noch die Reparaturen,

schließlich war hier die Schreinerei.

(Slg. F. Falter)

Briefkopf des Adldorfer Schmiedmeisters Steiner 1939

Und dann gab es natürlich auch einen Adldorfer Maler, hier sein Briefkopf von 1950.

Siegel des Standesamtes Adldorf vom 24. September 1965

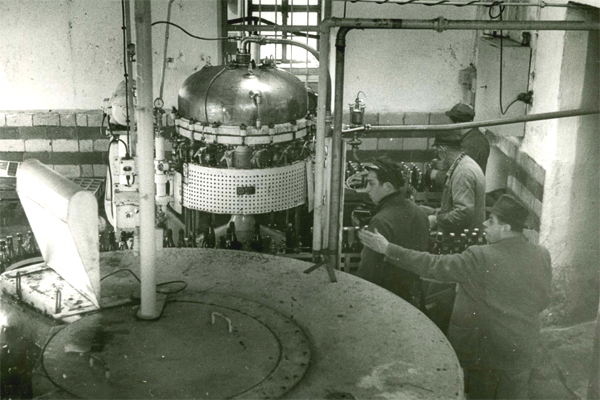

Die alte Abfüllanlage der Brauerei Arco (ca. 1970)

(Slg. F. Falter)

Bierfilzl der Brauerei Adldorf um 1970

Der letzte Adldorfer Gemeinderat 1972

(Slg. L. Pleintinger)

Die Eichendorfer Tanzband ROVERS sorgte Ende der 60er- bis Anfang der 80er-Jahre für volle Tanzlokale.

Samstagabend mit gepflegter Tanzmusik, Sonntagnachmittag bei den Beat-Partys für die Jugend.

Die Landjugendbälle im großen Saal der Arco-Quelle waren immer überfüllt.

(Foto A. Jahn)

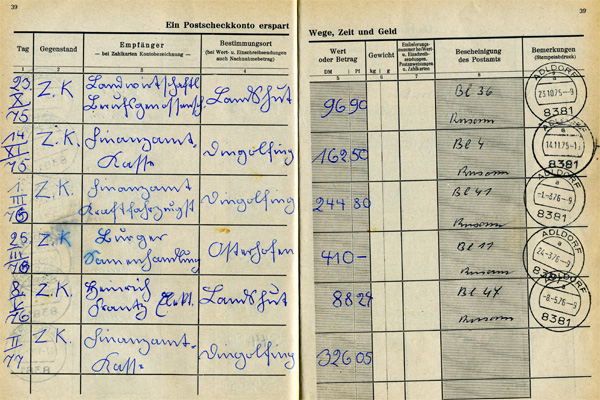

Stempel der Adldorfer Poststelle in einem Adldorfer Postscheckkonto von 1975

(Slg. X. Niedermaier)

16. Oktober 1976: Festliche Weihe der vom Mütterverein gestifteten neuen Glocke;

die alte Glocke konnte wegen eines Sprungs nicht mehr geläutet werden.

(Slg. L. Pleintinger)

Die Adldorfer Böllerkanone, hier beim 100-jährigen Jubiläum der Freischützen am 14. Juni 1981;

sie wird auch an Fronleichnam effektvoll eingesetzt.

(Foto L. Kriegl)

Nachdem ein paar Mitglieder der Regensburger Domspatzen aus der Umgebung Adldorfs stammten, trat der Chor unter Leitung von Georg Ratzinger am 27. Februar 1982 in Adldorf auf.

(Foto L. Kriegl)

Blick über die Kleingärten links der Vils zur Pfarrkirche am 20. Mai 1984

(Foto L. Kriegl)

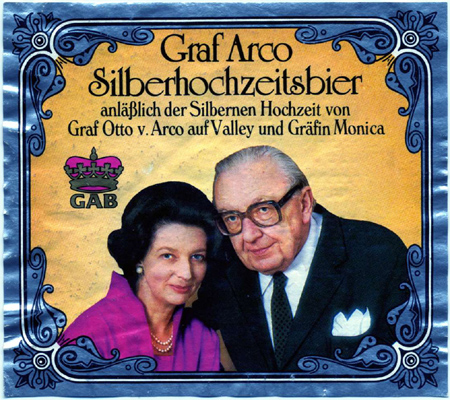

Zur Silberhochzeit des gräflichen Paares am 11. Oktober 1985 gab es Silberhochzeitsbier.

(Slg. H. Hagn)

Biermarken der Brauerei Adldorf

Frau Franziska Niederleitner (geb. 18.9.1907, gest. 16.9.2005) führte den Adldorfer Kramerladen bis 1988.

Erstmals erwähnt wird ein Kramer in Adldorf Mitte des 18. Jahrhunderts.

(Foto Niederleitner)

Am 8. September 1989 Beisetzung von Otto Reichsgraf von Arco auf Valley

(Slg. F. Falter)

Adldorf heute

Fotografien der Adldorfer Hofmarks- und Schlosskirche

Adldorfer Zwölfuhrläuten (mit Erlaubnis des BR 1) anlässlich der 850-Jahr-Feier

Beschreibung der Wand- und Deckengemälde der Adldorfer Kirche

Die Grabsteine der Johannes-Nepomuk-Kapelle

Die Adldorfer Schule

Kellerhäuser Holzkapelle, Sorgewitzkapelle, Jahrstorferkapelle, Loiblkapelle, Wannersdorfer Kirche

Bilder vom Festzug der Adldorfer 850-Jahr-Feier 2012

Weitere Bilder zur Feuerwehr Adldorf bei Feuerwehrgeschichte des Vilstals

Die Adldorfer Maschinenfabrik Josef Wasmaier

Adldorf auf Glasplatten: Steindl fotografierte Adldorf in den 1920ern.

Literatur:

Bars Graf von Wallwitz, Die Hofmark Adldorf vom 16. Jahrhundert bis zur Bauernbefreiung, 1968

Ludwig Husty, Ein außergewöhnliches Steinbeildepot, 1999

Landauer Bote und Anzeiger

Privatarchive

zuletzt geändert am 03.02.2026, 12:16

Sie sind Page Impression Nummer 1.723.582 (Heute, den 15.02.2026: 676)